苏州园林博物馆(一)园林历史

苏州园林博物馆是中国第一座园林专题博物馆,始建于1992年。新馆紧邻拙政园,占地面积3205平方米,建筑面积3390平方米,于2007年12月4日苏州古典园林列入《世界遗产名录》10周年之际对外开放。

苏州园林博物馆设有园林历史、园林艺术、园林文化、园林传承等四大展厅,以苏州历代名园为例,展示苏州古典园林的丰厚内涵和艺术魅力。

由于世界各民族对美的理解不同,以及所处地理、气候等自然环境的差别,因而在造园实践中产生了风格各异的园林体系。世界造园分为中国体系、西亚体系、欧洲体系。

世界造园艺术体系

中国园林在发展过程中,由于政治、经济、文化,地理、气候等条件的不同,形成了以皇家园林、私家园林、寺观园林为主的三个分支,具有鲜明的地方特色。

中国园林分支

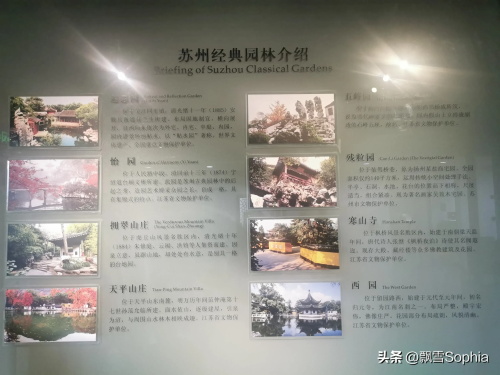

苏州经典园林主要包括:

拙政园、沧浪亭、留园、狮子林、网师园、艺圃、环秀山庄、耦园、退思园、五峰园、怡园、残粒园、拥翠山庄、寒山寺、天平山庄、西园

苏州经典园林介绍

苏州经典园林介绍

苏州园林史

苏州园林溯源于春秋,发展于晋唐五代,繁荣于两宋,全盛于明清,与建城2500余年的苏州古城基本同步产生。历代地方文献记载的园林约千处,其中记录较详的近800处,广泛分布于苏州城乡。至于仅凿一池、点数峰、莳栽花木几株的民宅小院,更是数不胜数。正是这千百年来的造园实践,逐步形成苏州园林的艺术风格。

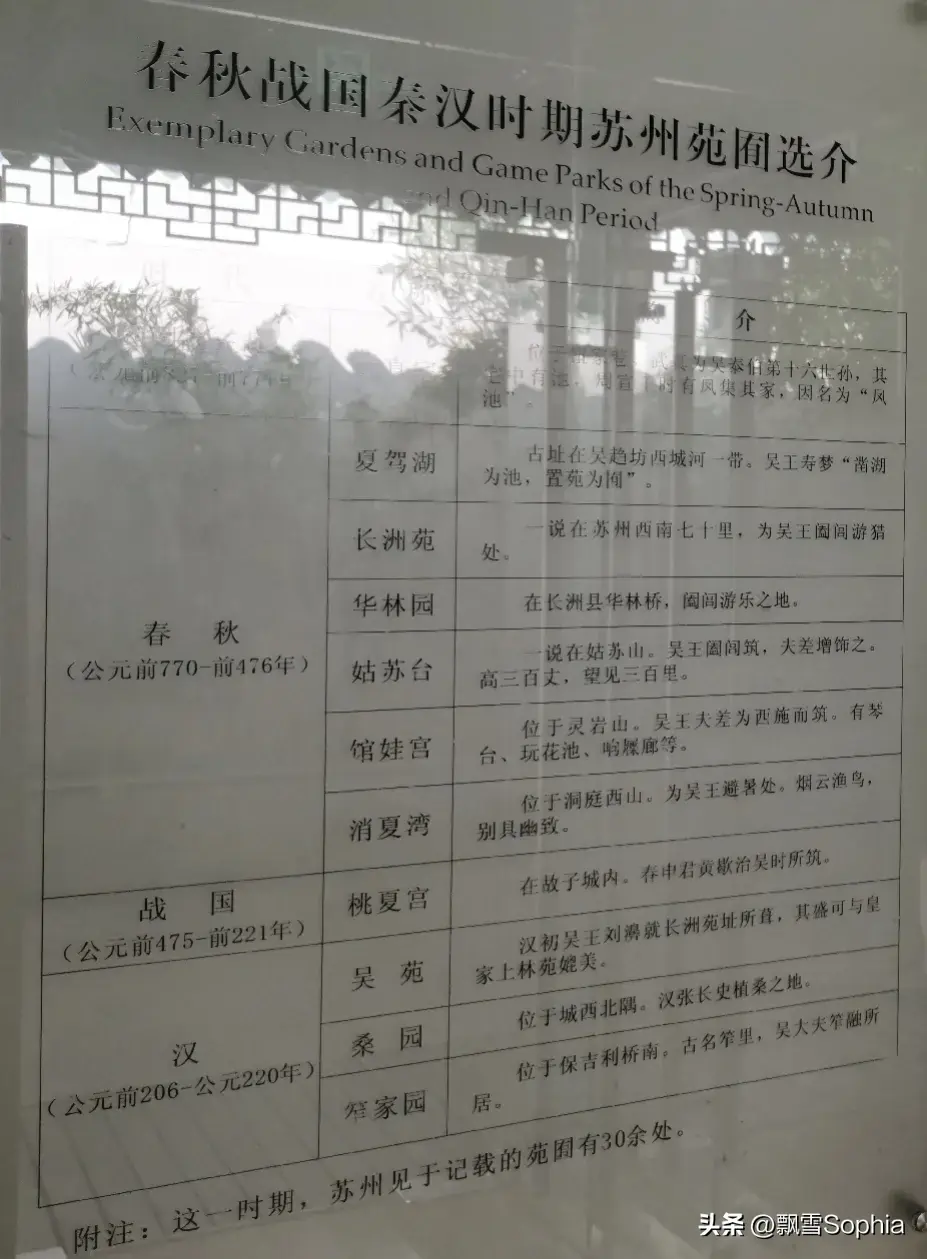

春秋战国秦汉时期(770BC-220AD)

春秋时期吴王的苑囿和离宫别馆是苏州园林的发端。春秋后期,吴地兵雄国富,广苑囿、美宫室,成为吴国强国地位的象征。众多占山水之胜、尽装饰之美的王室苑囿,对江南园林艺术的发展产生了深远影响。吴国灭亡后,宫室苑囿渐次荒芜。汉时一些吴宫苑囿改建为园,私家造园初露端倪。

春秋战国秦汉时期苏州苑囿选介

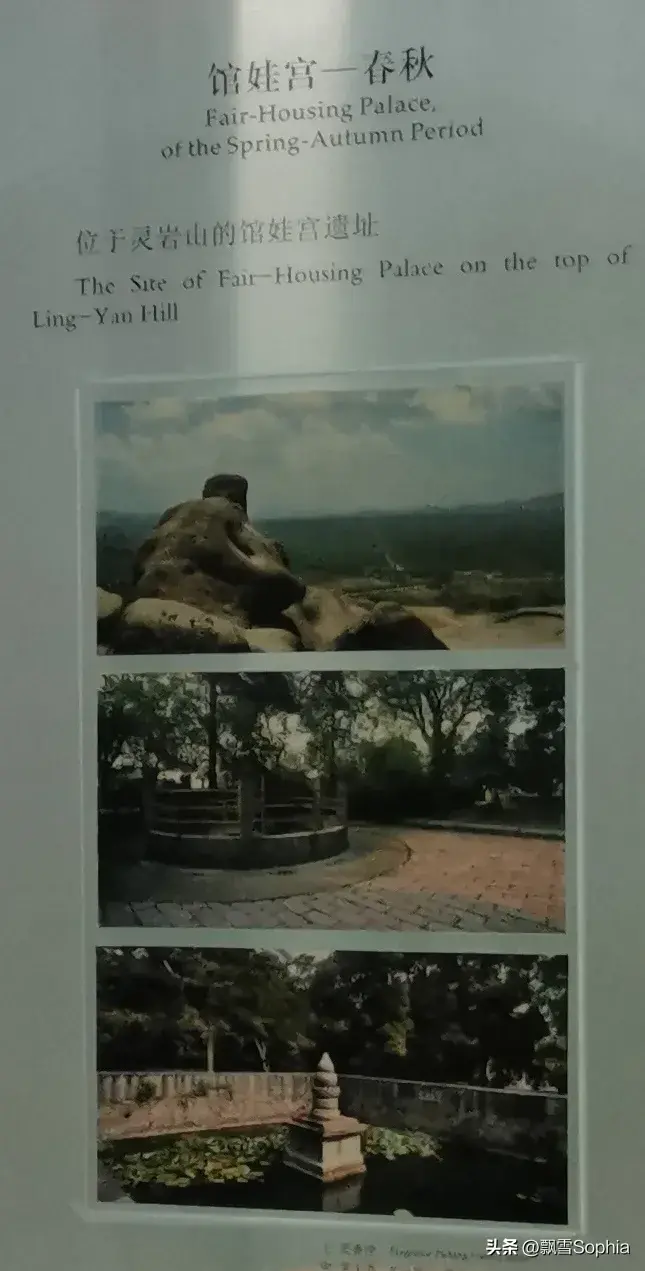

馆娃宫-春秋

姑苏台-春秋

三国两晋南北朝时期(220-581)

三国以后,吴中宗教盛行,寺观园林渐具风致,舍宅为寺蔚为风气。文人雅士纷纷隐逸江湖,寄情山水。对自然美的发掘和追求,成为造园艺术发展的动力。民间造园渐成风气,反映隐逸文化的文人写意山水园在这一时期开始显现。

三国两晋南北朝时期苏州园墅选介

寒山寺-南北朝

兴福寺-南北朝

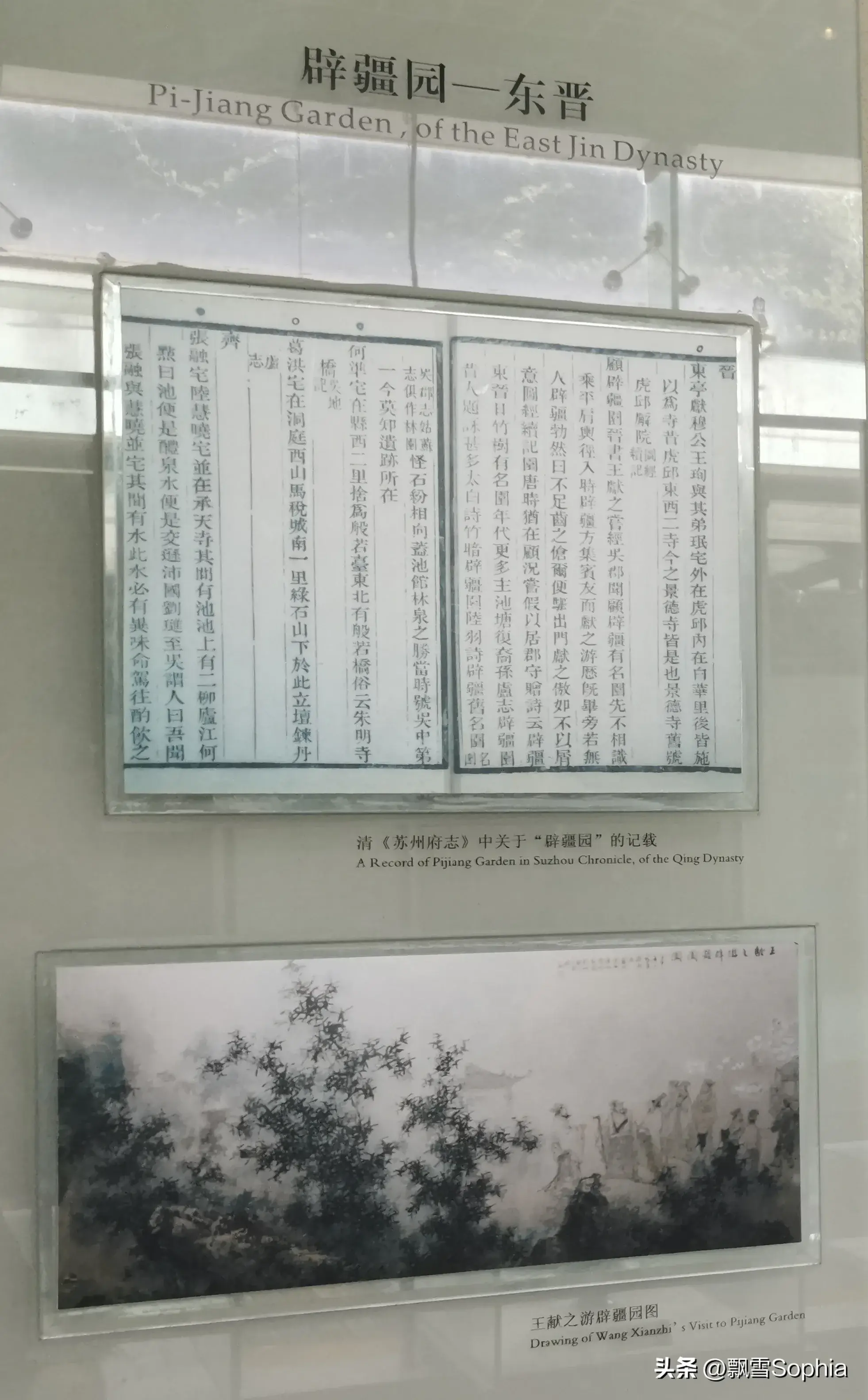

辟疆园-东晋

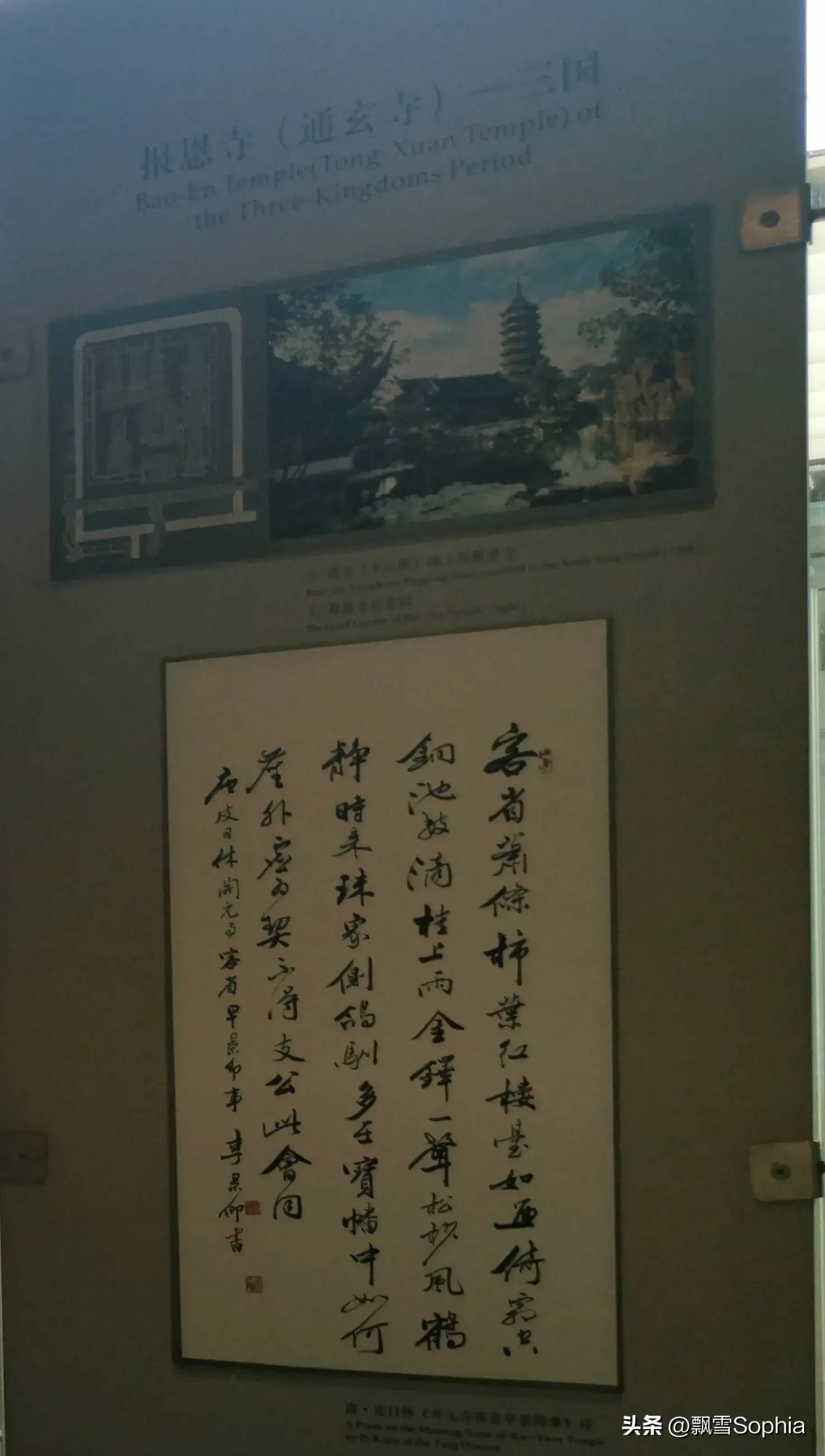

报恩寺-三国

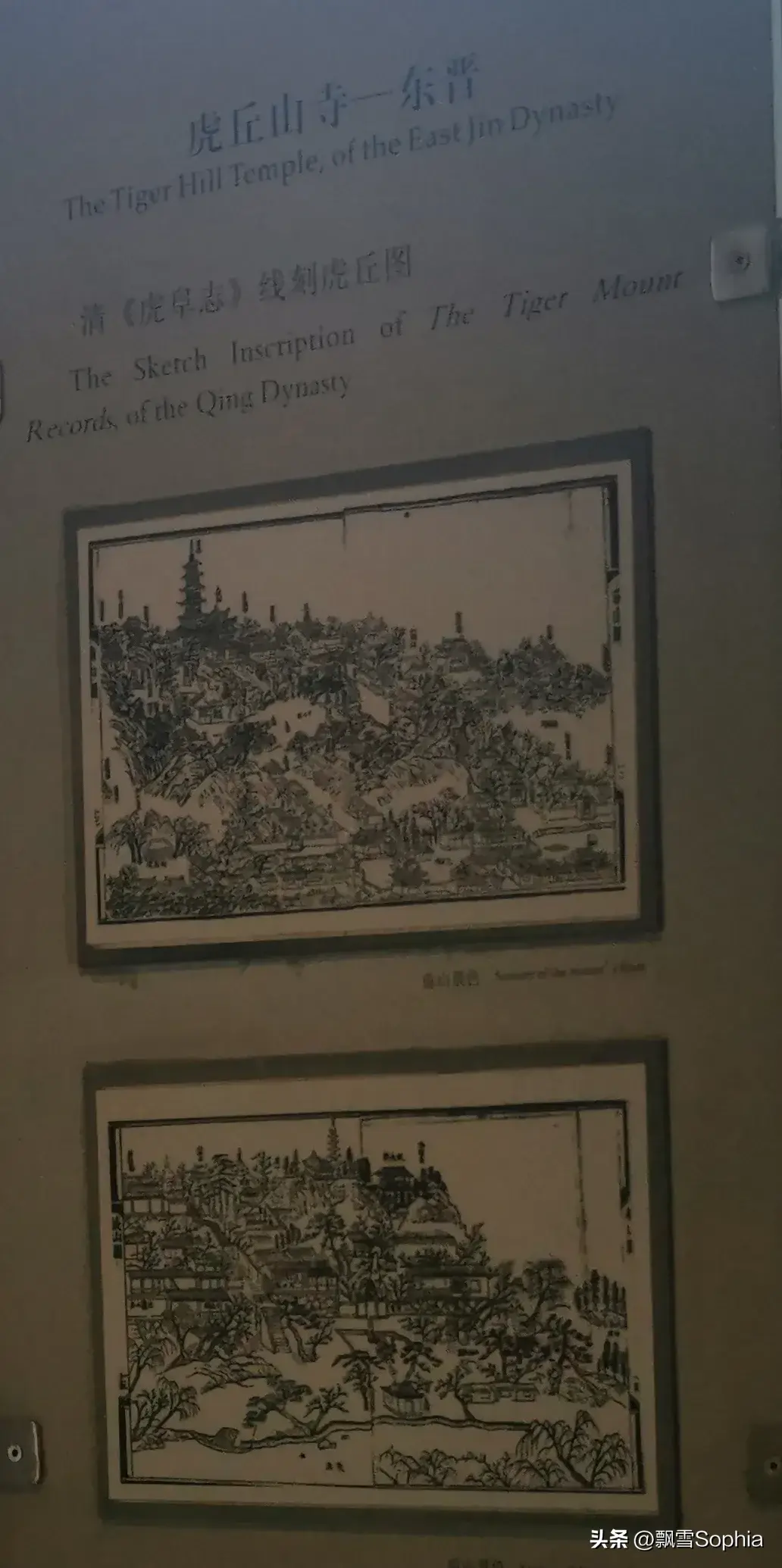

虎丘山寺-东晋

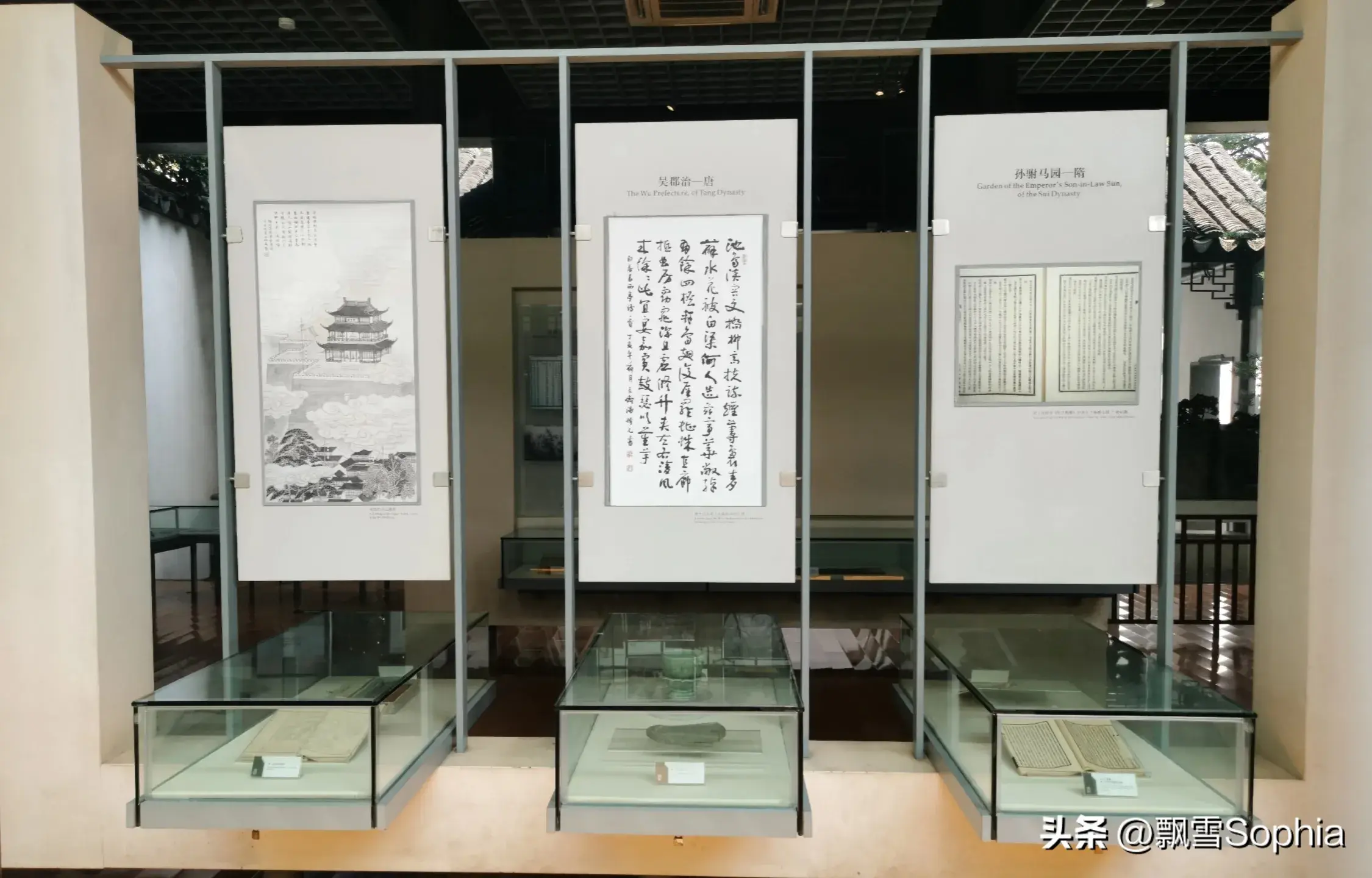

隋唐五代时期(581-960)

隋朝统一中国后,京杭大运河的开凿沟通南北,推动了吴地经济发展。唐代社会空前繁荣,著名文人韦应物、白居易、刘禹锡先后任苏州刺史。苏州风物雄丽,为东南之冠,园林艺术得到全面发展。五代吴越偏安一方,钱氏治吴,营造多处名园第宅,为苏州园林发展史写下了辉煌一页。

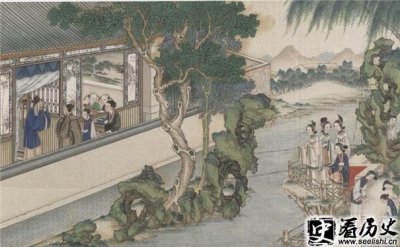

宋元时期(960-1368)

北宋时的苏州,其繁盛超过以往任何朝代,有"天上天堂,地下苏杭"之誉。宋室南渡后,江南成为全国经济中心,吴地造园活动日益兴盛。元朝苏州造园之势未减,乡村反呈增加之势。城厢内外池馆相望,叠石树艺蔚然成风,文人画家更多参与造园,使苏州园林艺术进入一个新的境界。

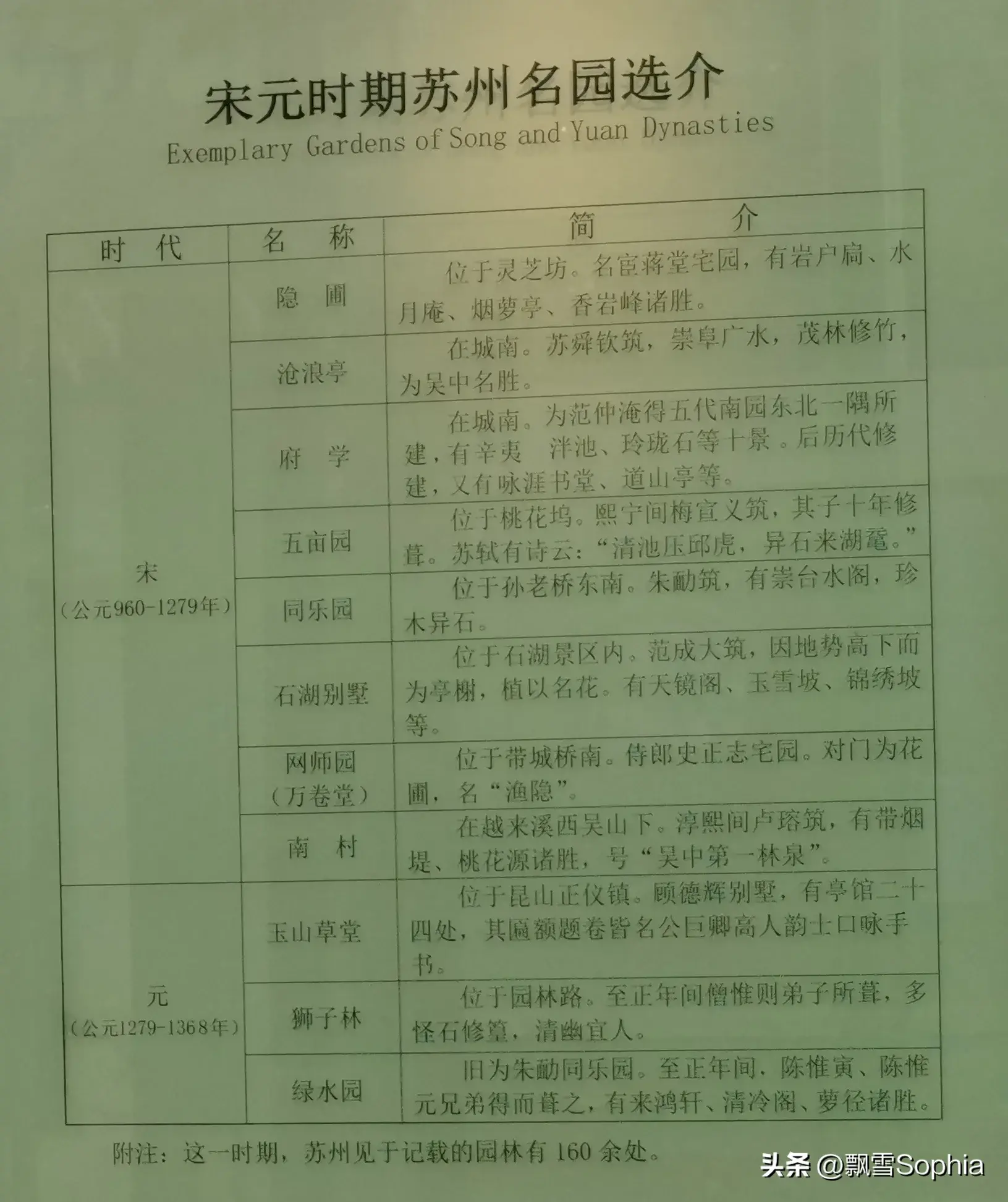

宋元时期苏州名园选介

这一时期,苏州见于记载的园林有160余处。

平江图-宋

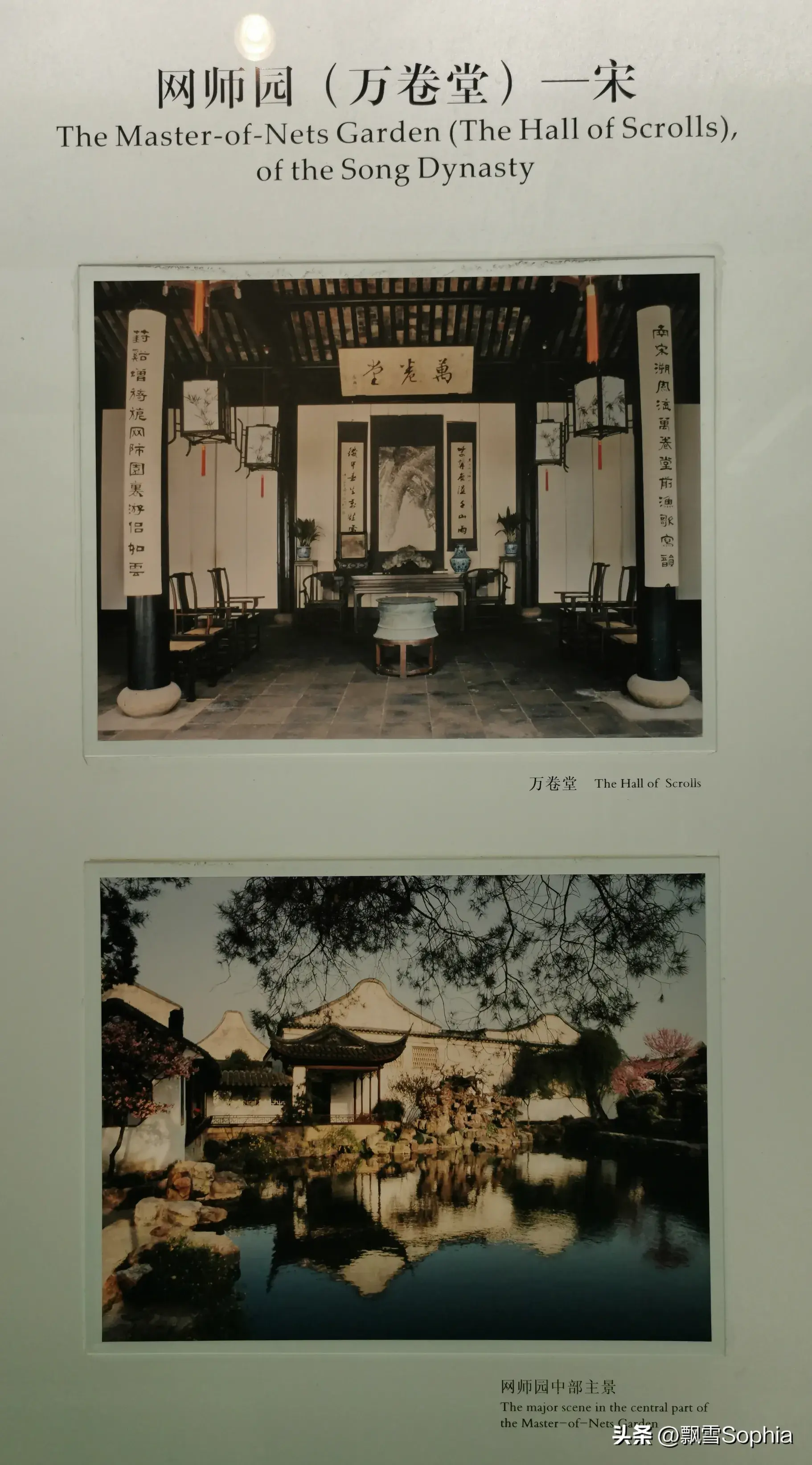

网师园-宋

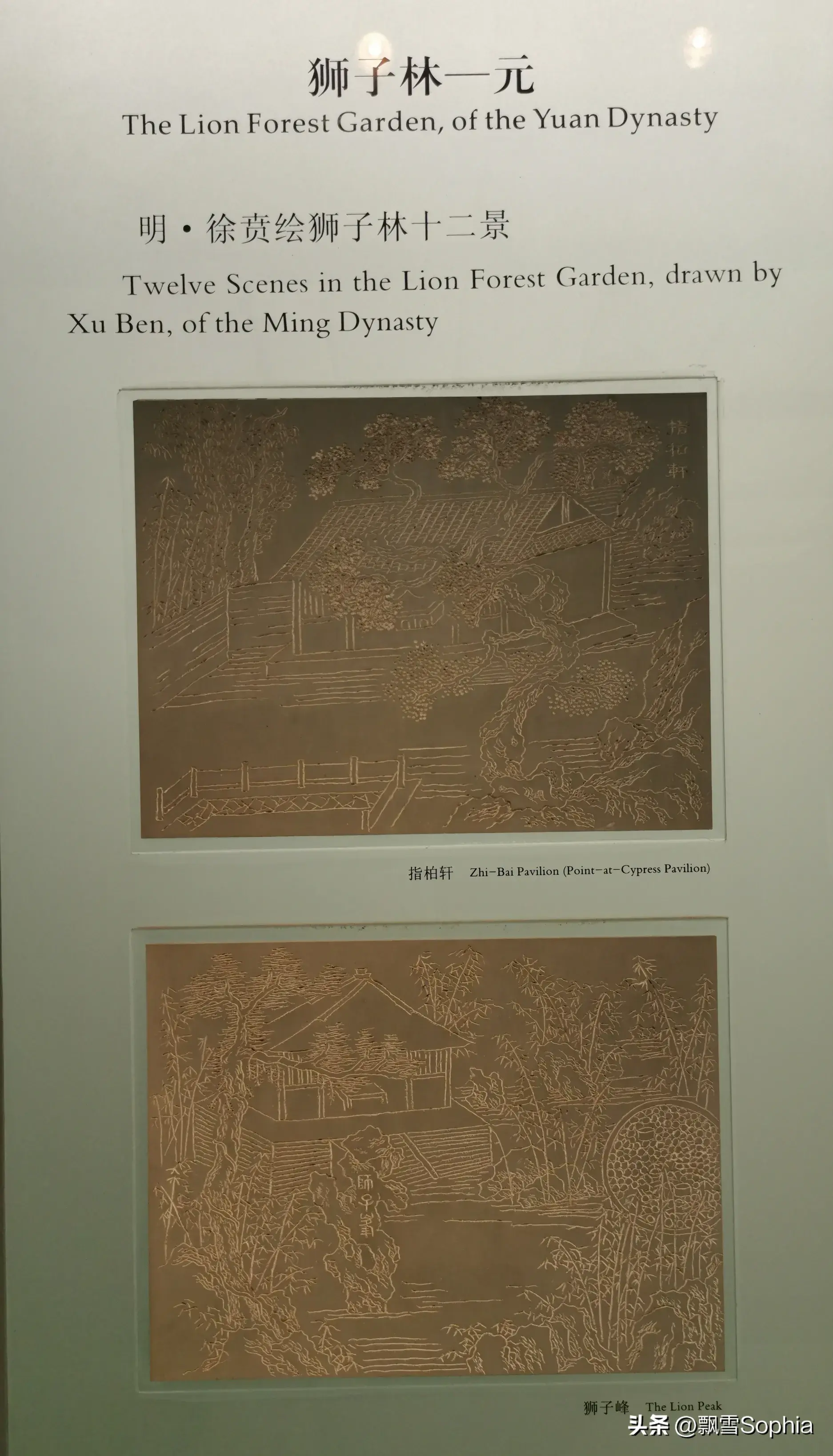

狮子林-元

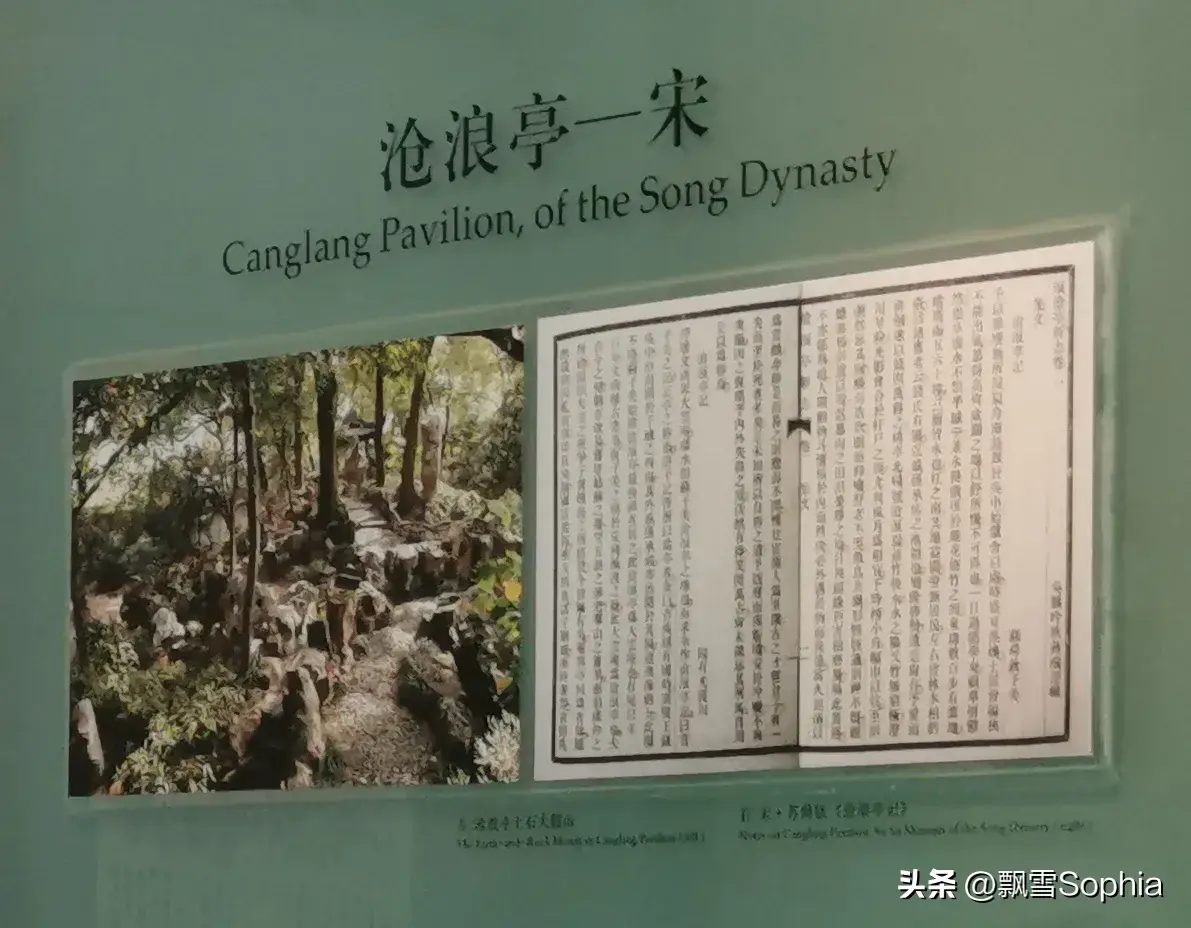

沧浪亭-宋

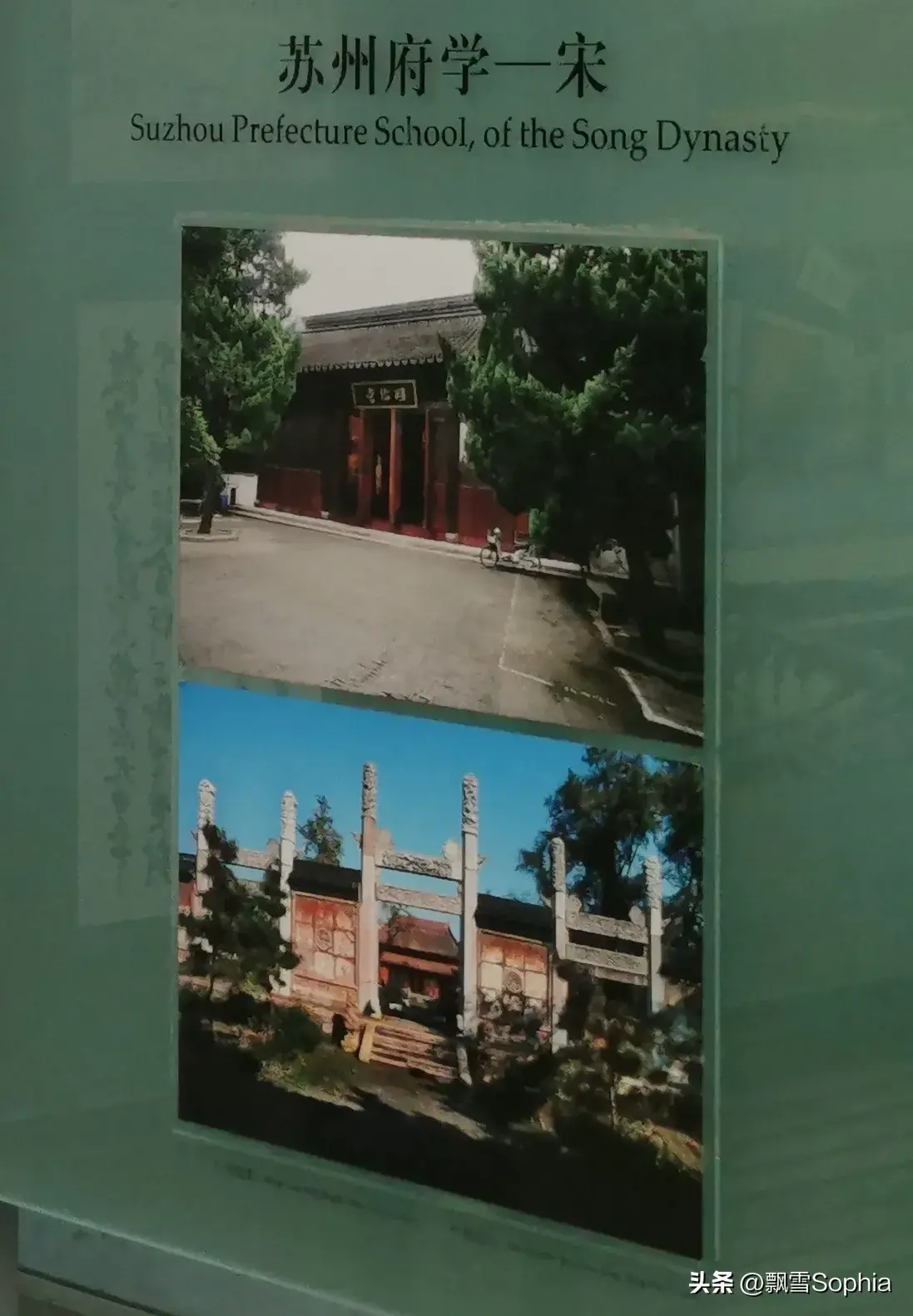

苏州府学-宋

石湖别墅-宋

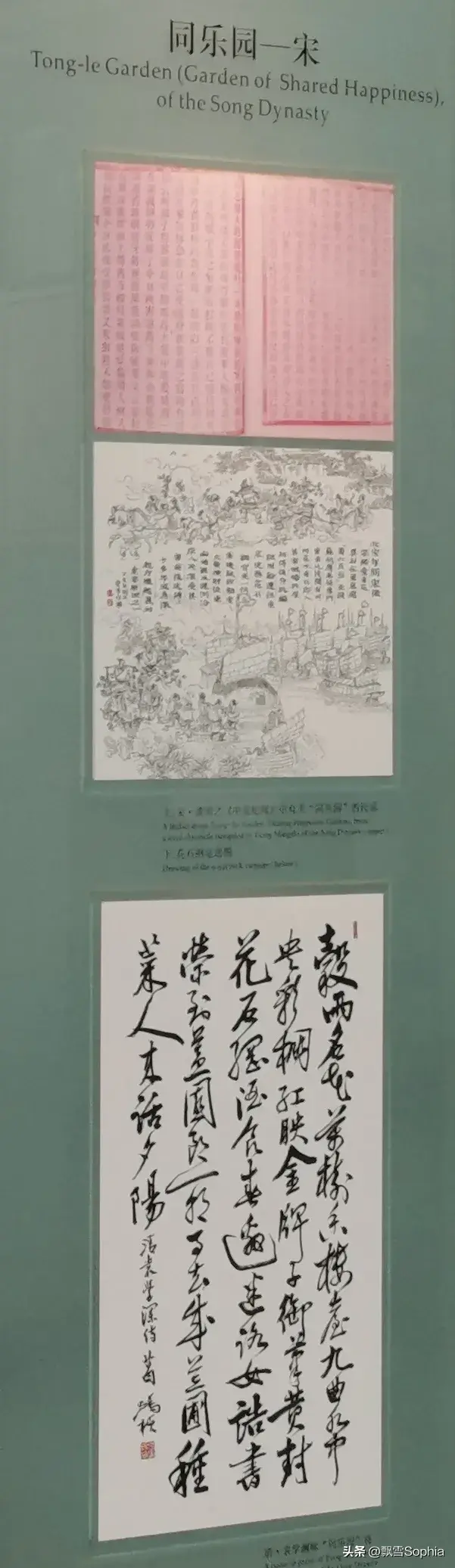

同乐园-宋

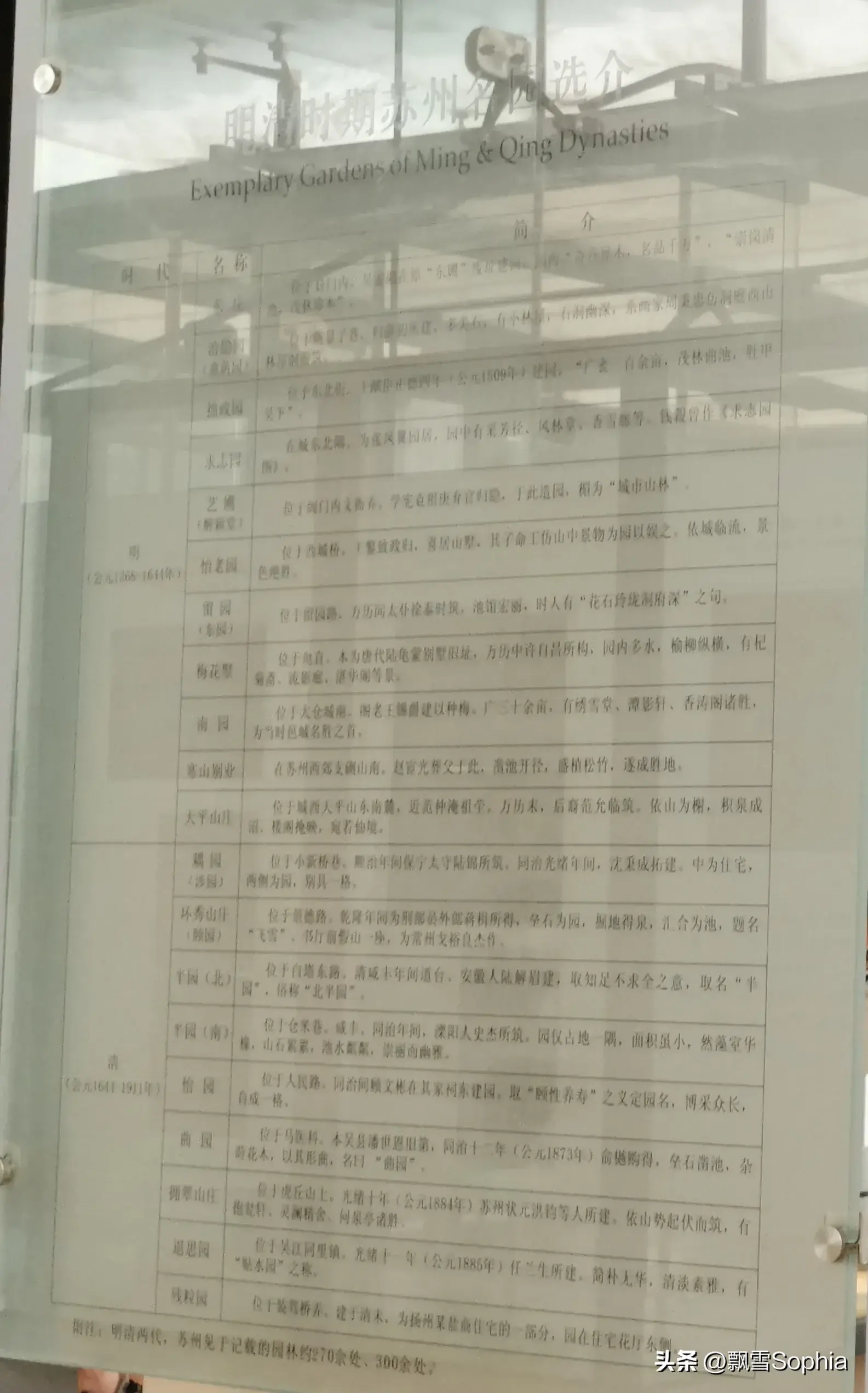

清明时期(1368-1911)

明清时期的苏州,被誉为"红尘中一二等富贵风流之地繁荣,人文荟萃,官绅豪族争以园亭相竞,名人高士乐以苑圃栖以求身居城市而享山林之怡。造园之风遍于吴中,造园技艺日臻完牌造园匠师不断涌现,造园理论著作相继问世。苏州半城园亭,号称极盛,园艺术达到顶峰。

清明时期苏州名园选介

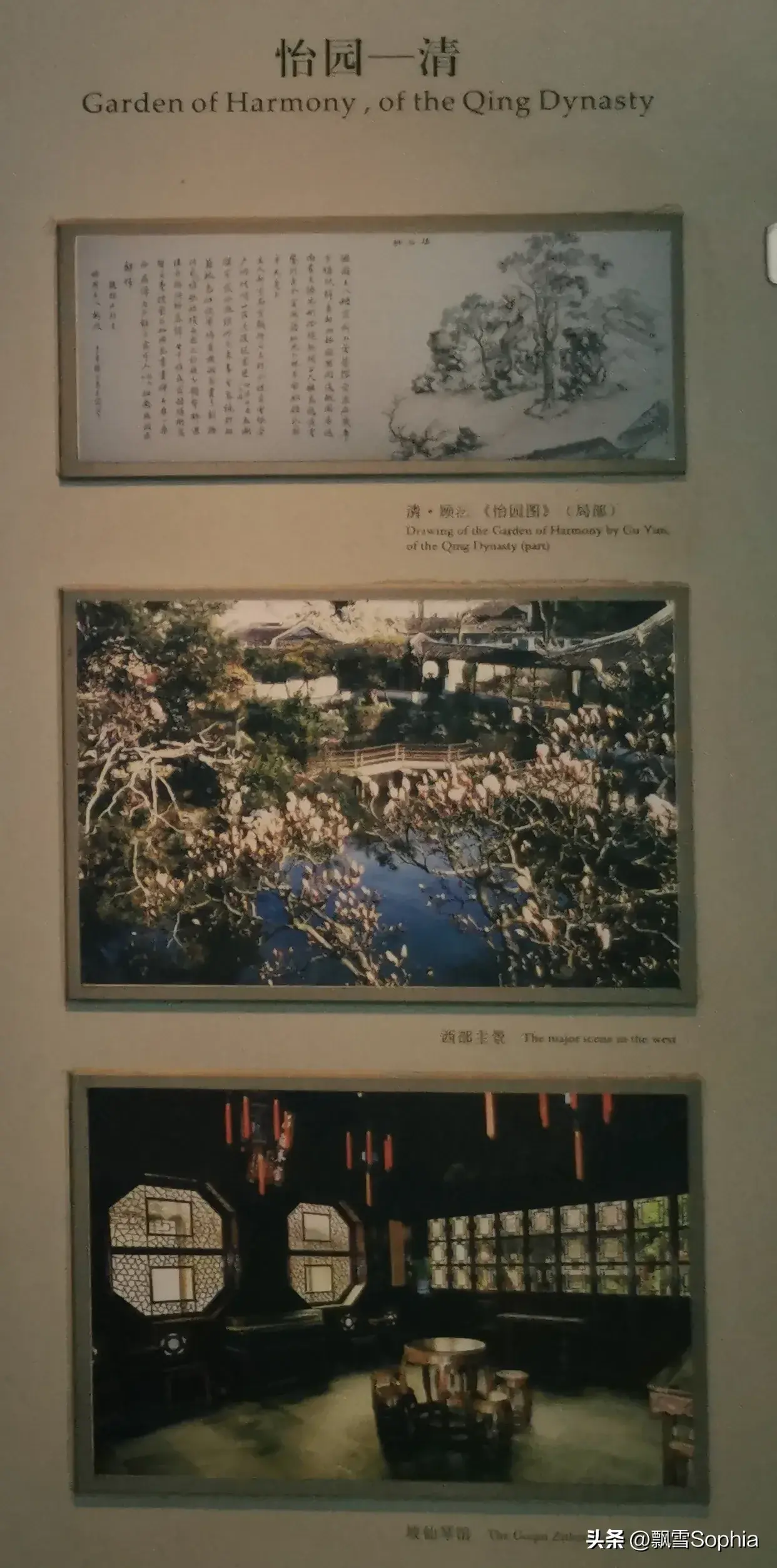

怡园-清

曲园-清

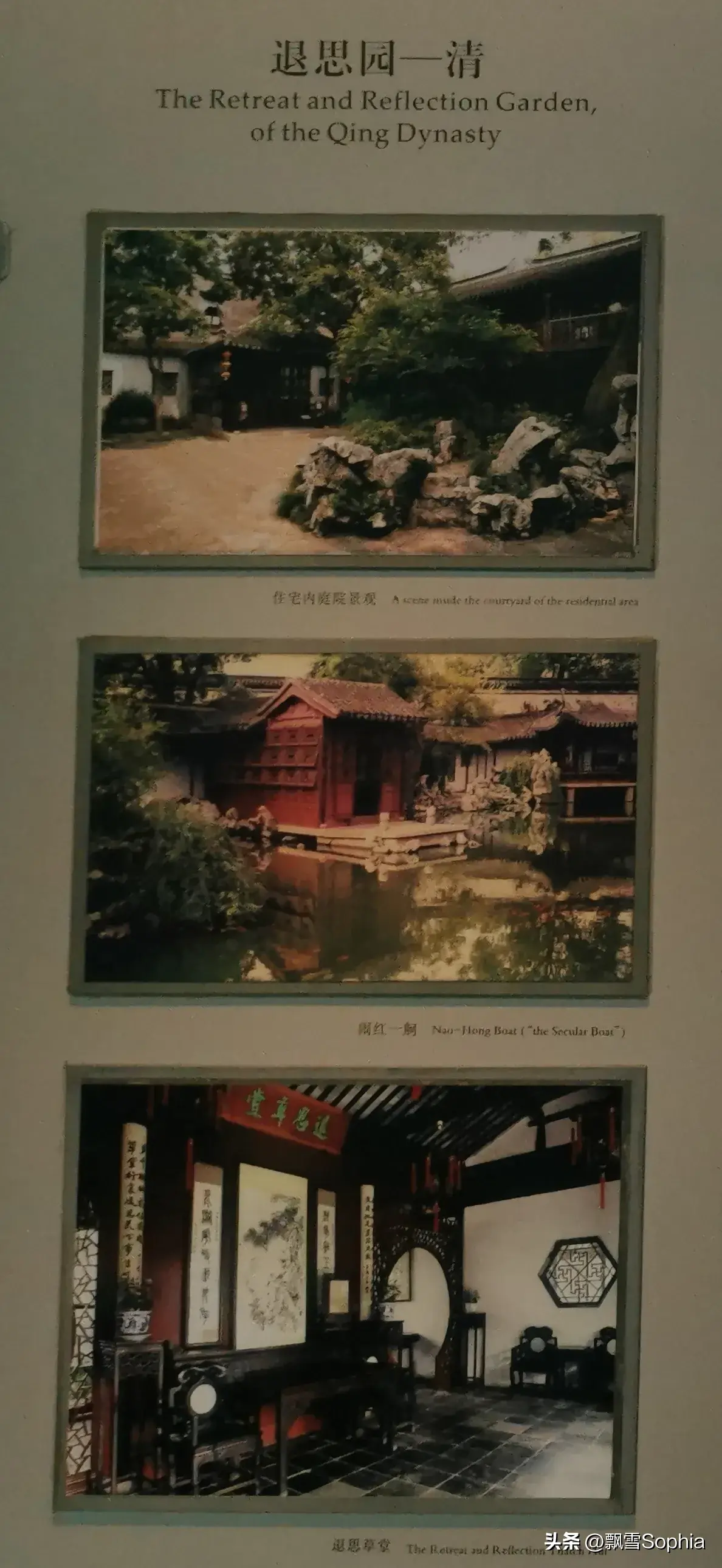

退思园-清

耦园-清

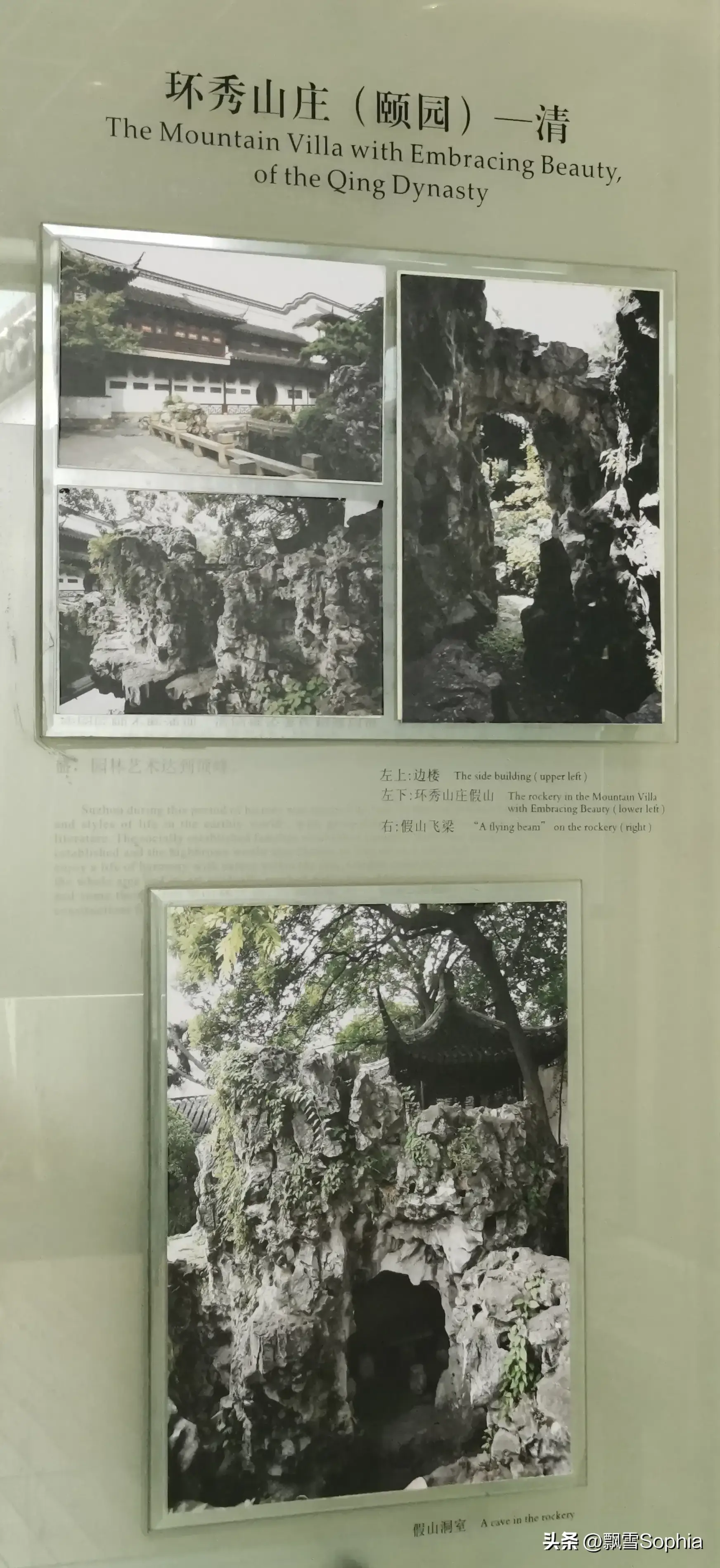

环秀山庄-清

半园-清

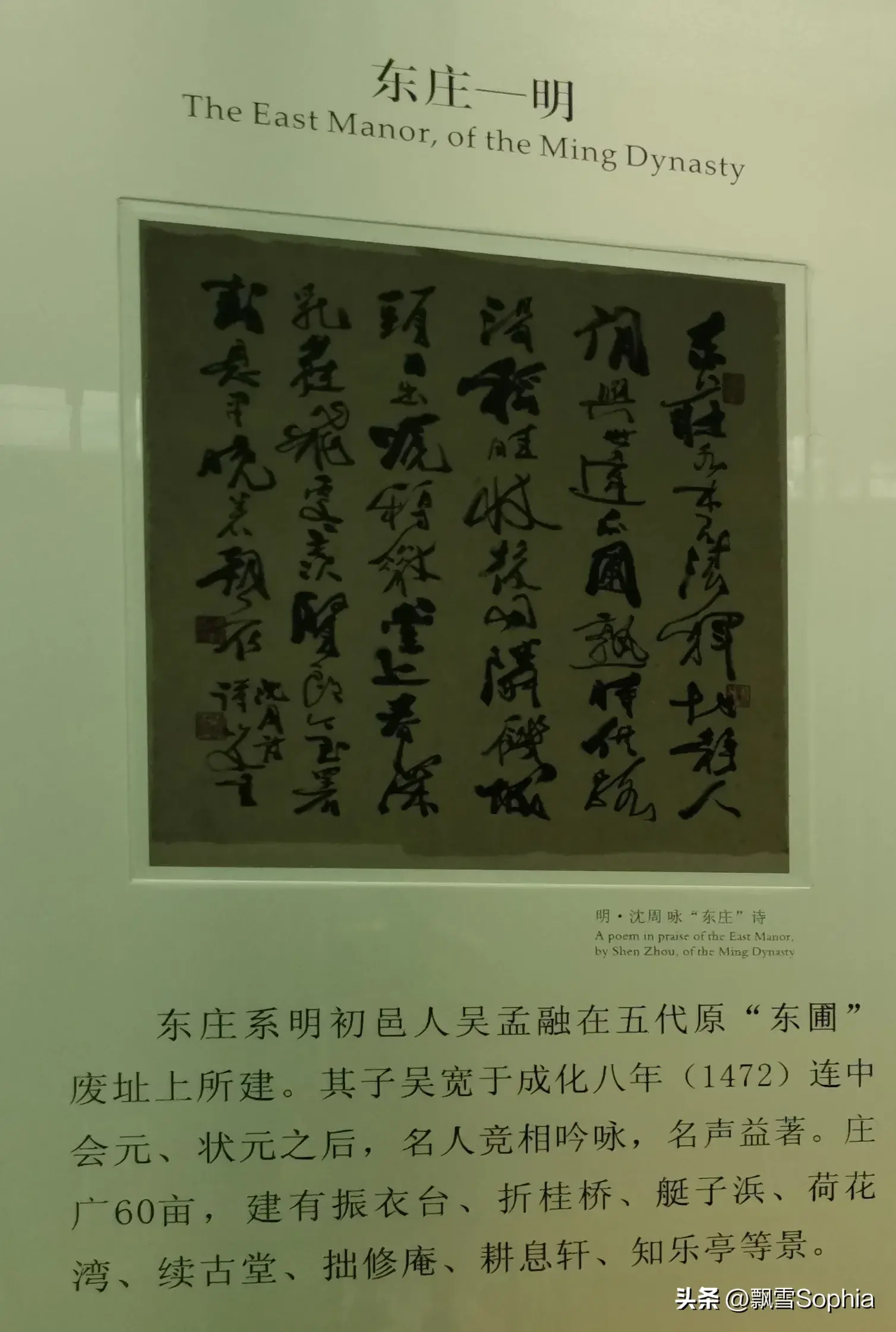

东庄-明

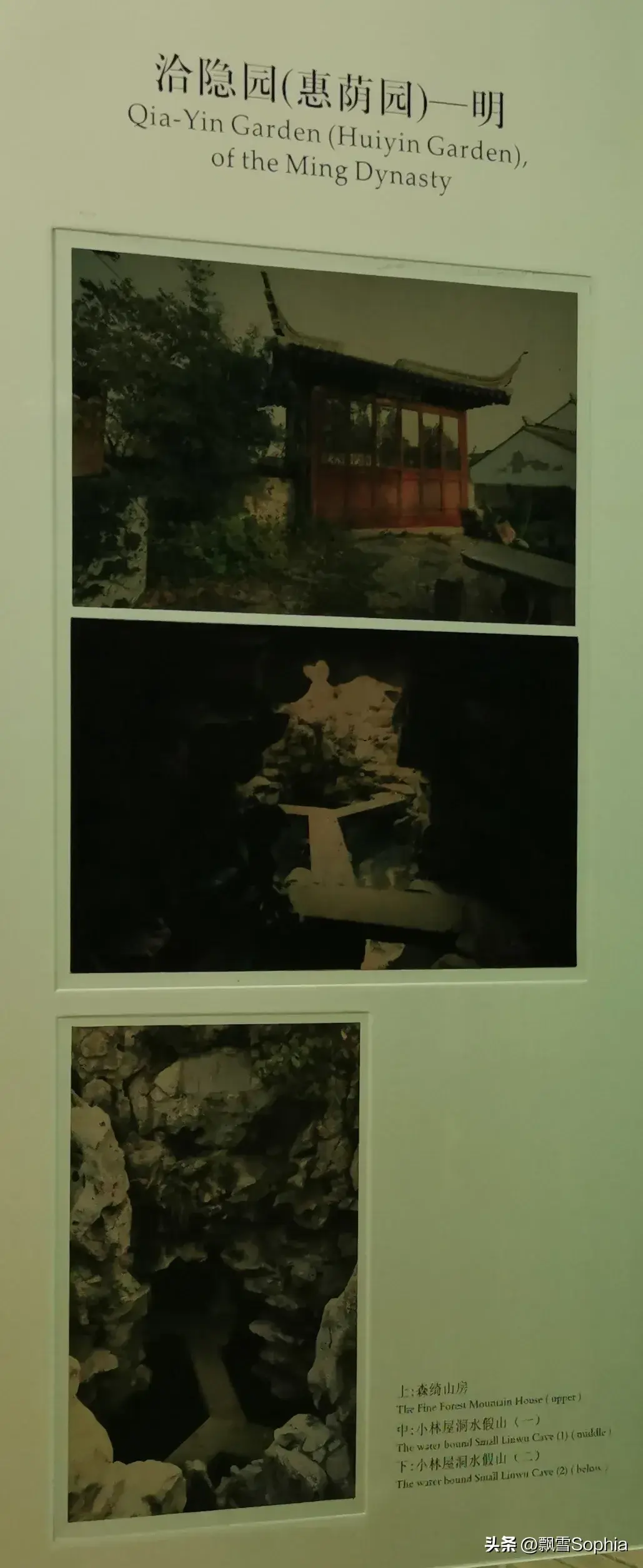

恰隐园-明

拙政园-明

求志园-明

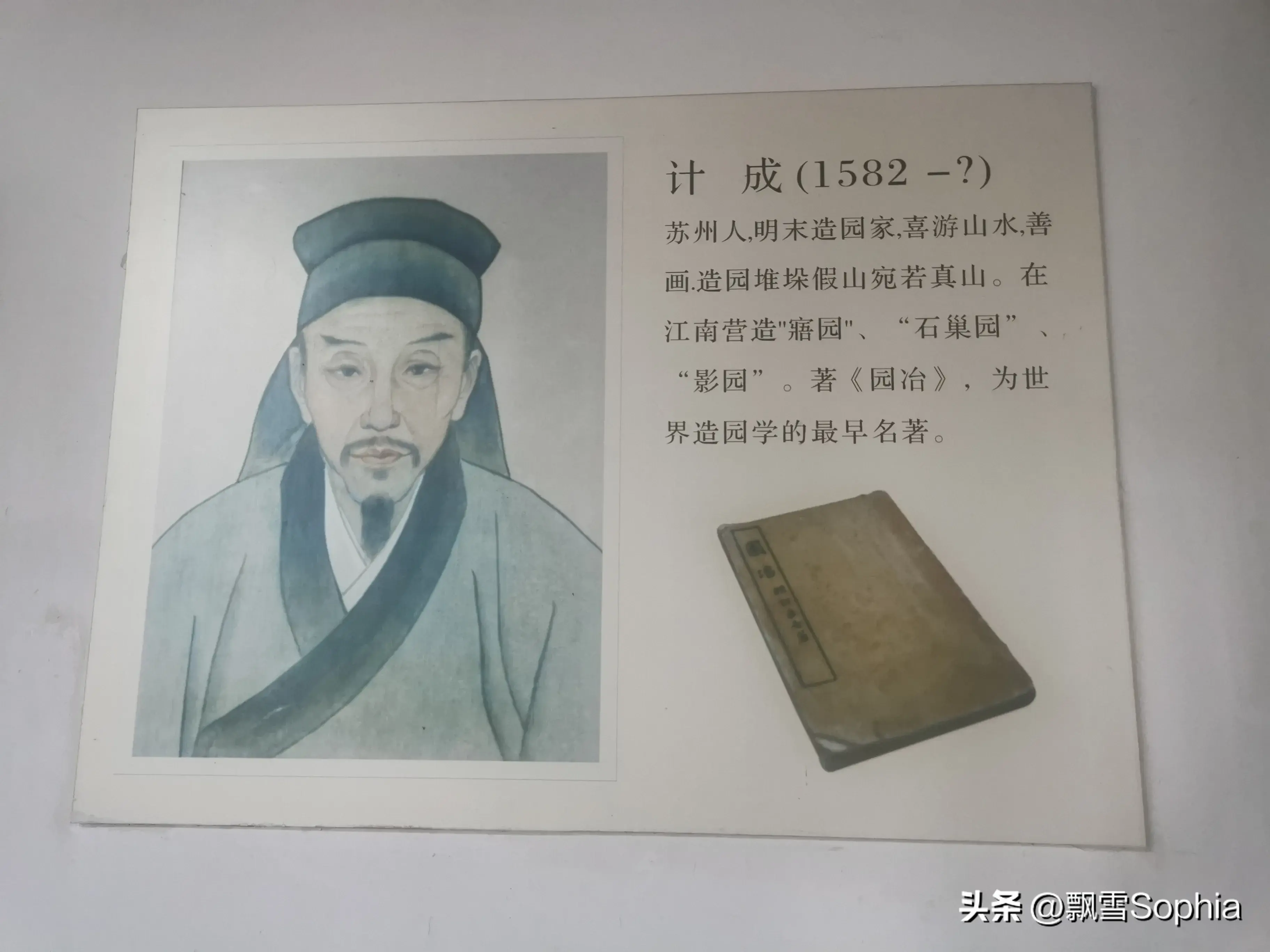

计成(1582-?):苏州人,明末造园家,喜游山水,善画.造园堆垛假山宛若真山。在江南营造"寤园"、"石巢园""影园"。著《园冶》,为世界造园学的最早名著。

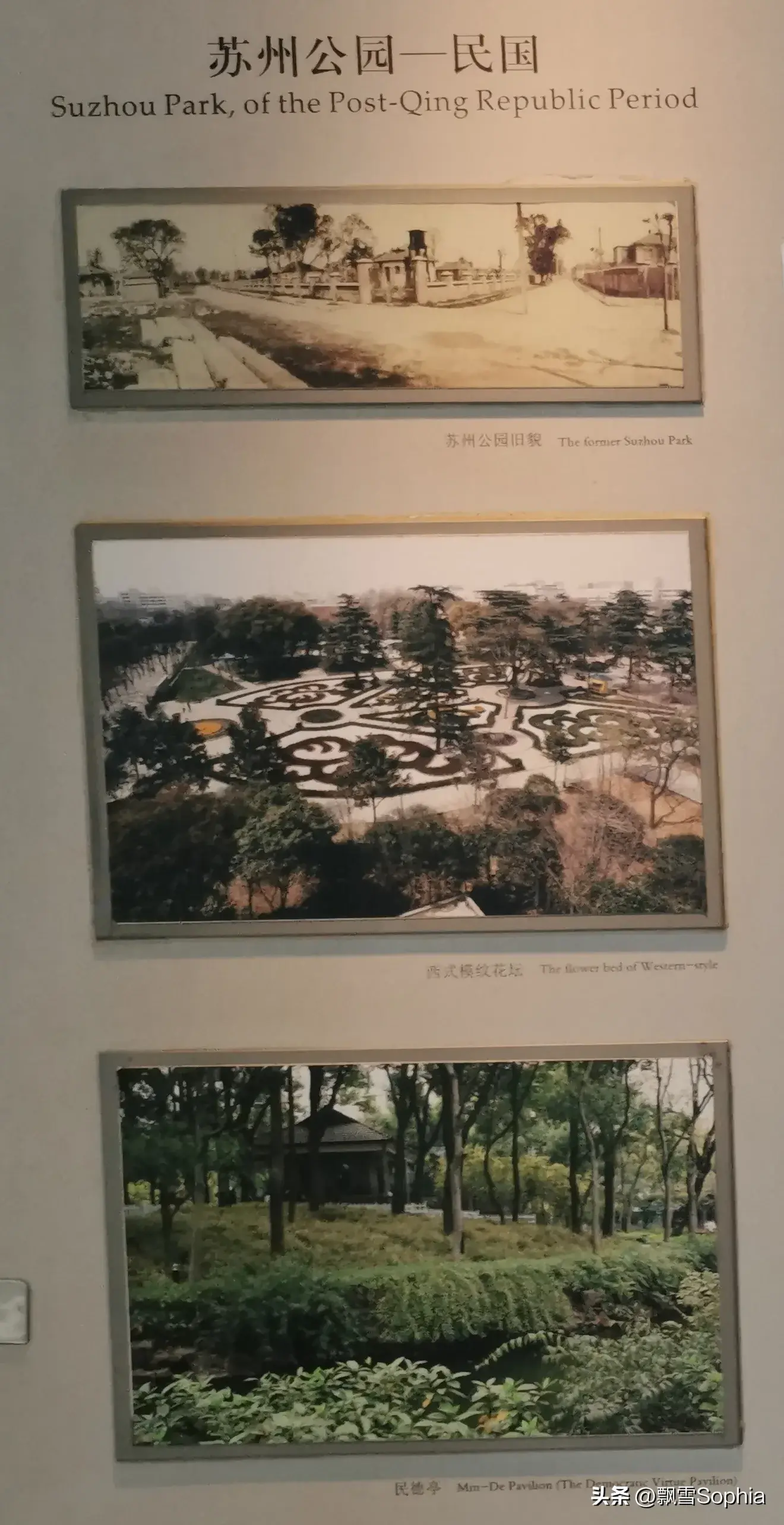

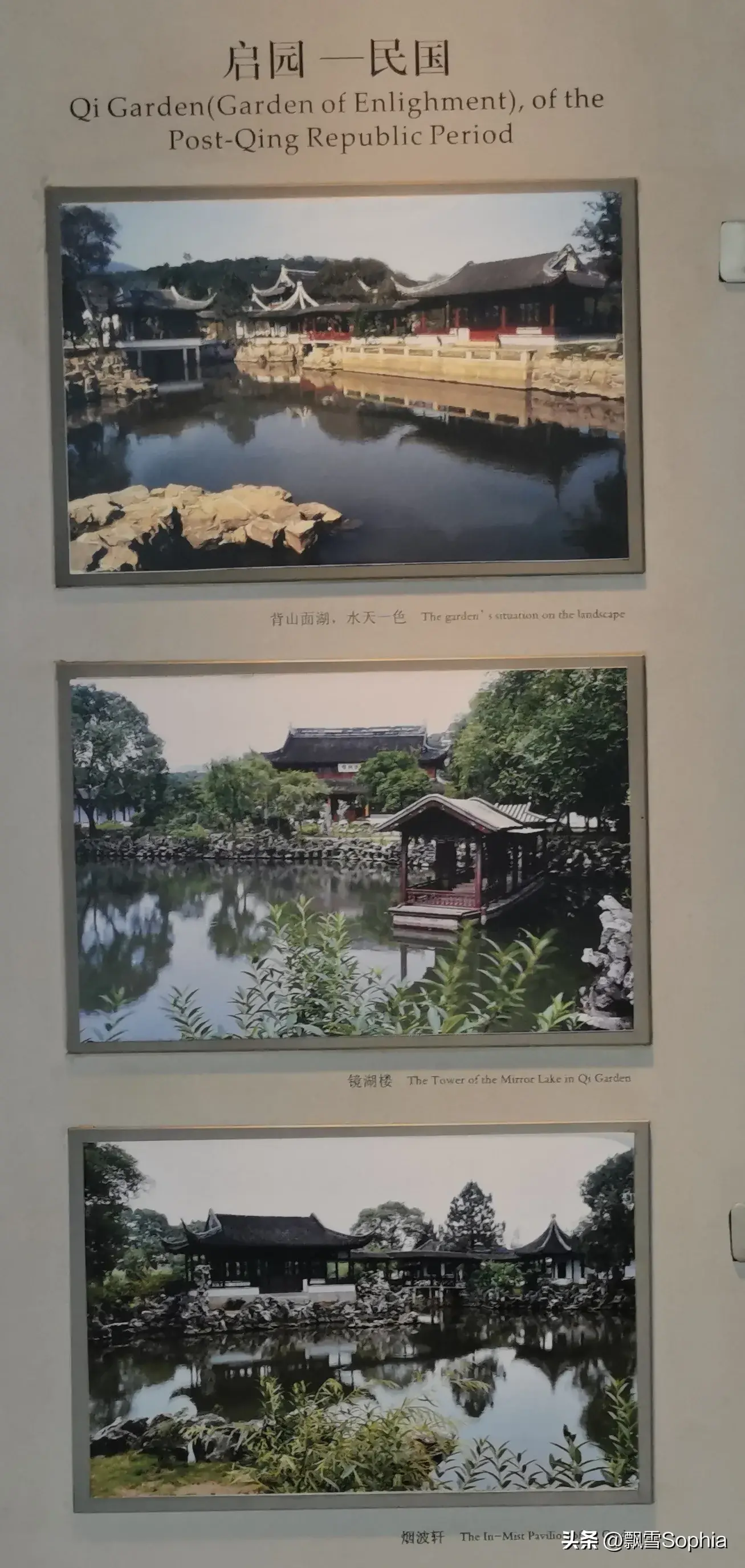

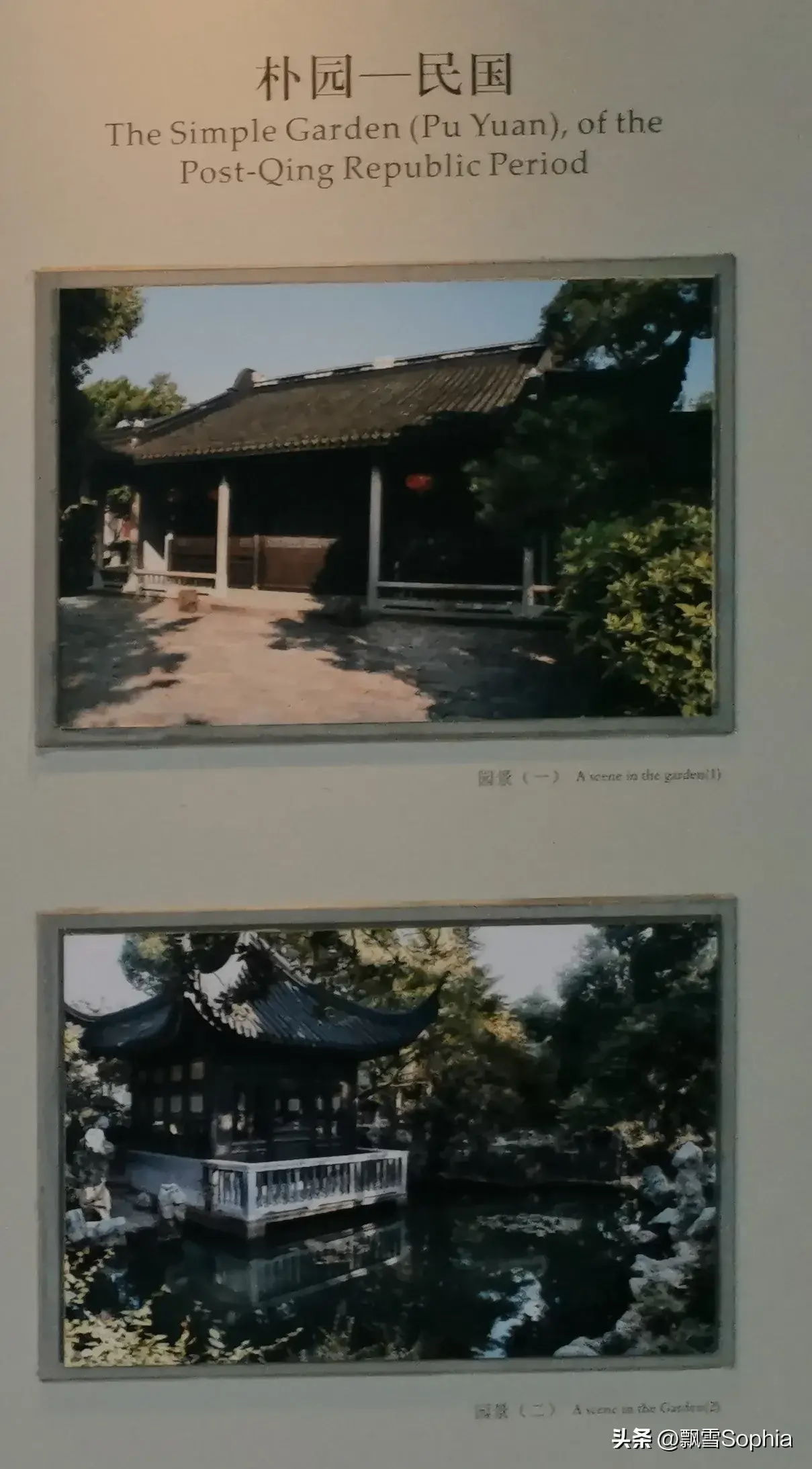

清代以后 (1911-)

苏州古典园林随着清朝的没落而日渐式微,民国年间仿古园林亦有所建,但其规模与繁盛之状已远逊于前。受西洋文化影响的现代公园开始兴起。中华人民共和国成立后,人民政府即着手保护并陆续整修园林,历代名园相继得以修复开放,从而使苏州成为名副其实的园林之城。

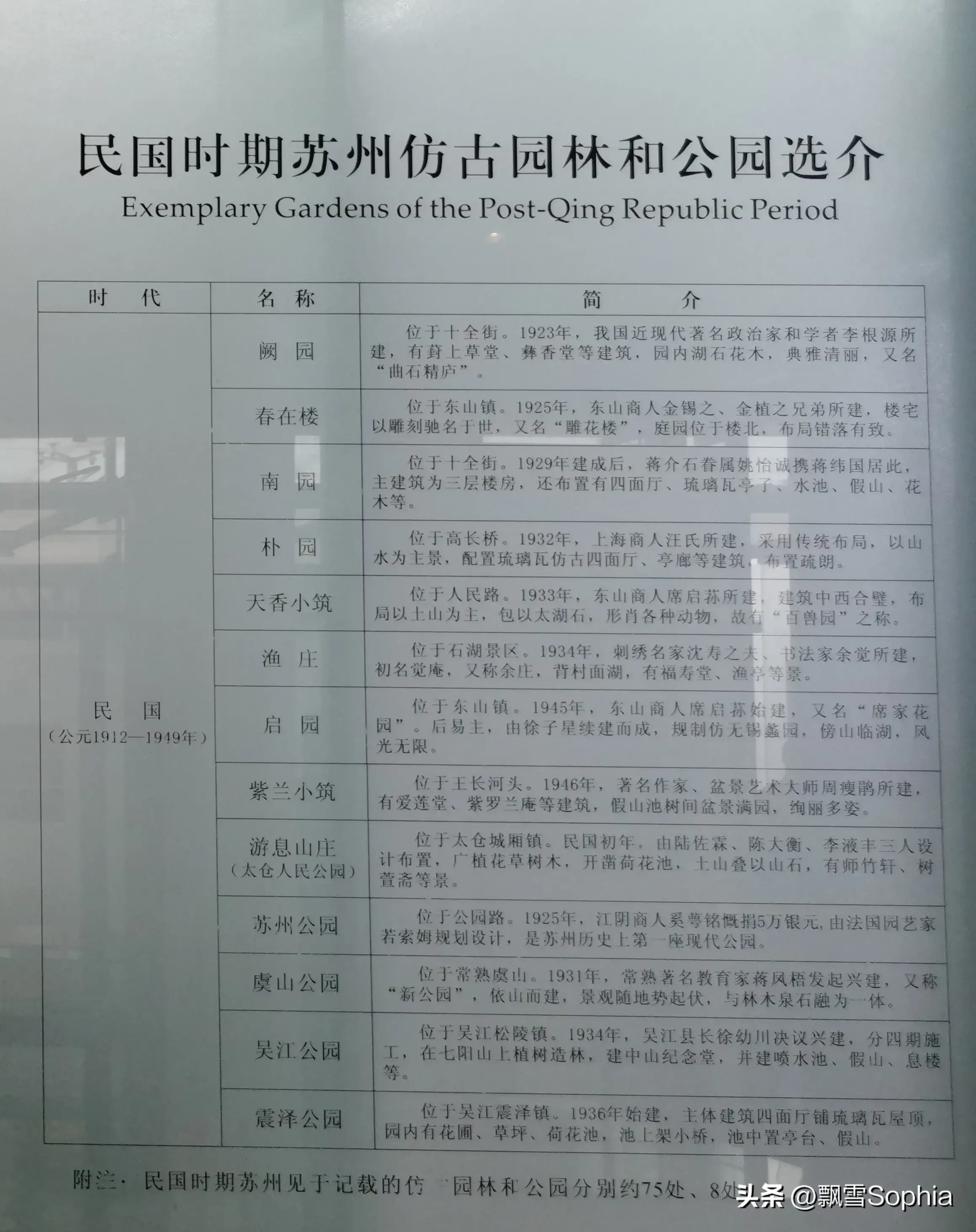

民国时期苏州仿古园林和公园选介

苏州公园-民国

启园-民国

朴园-民国

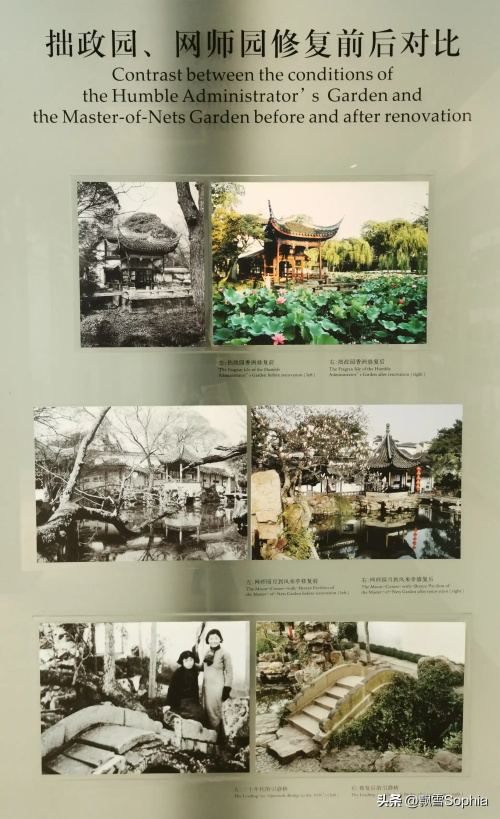

新中国对园林的修复保护

留园修复前后对比

拙政园、网师园修复前后对比

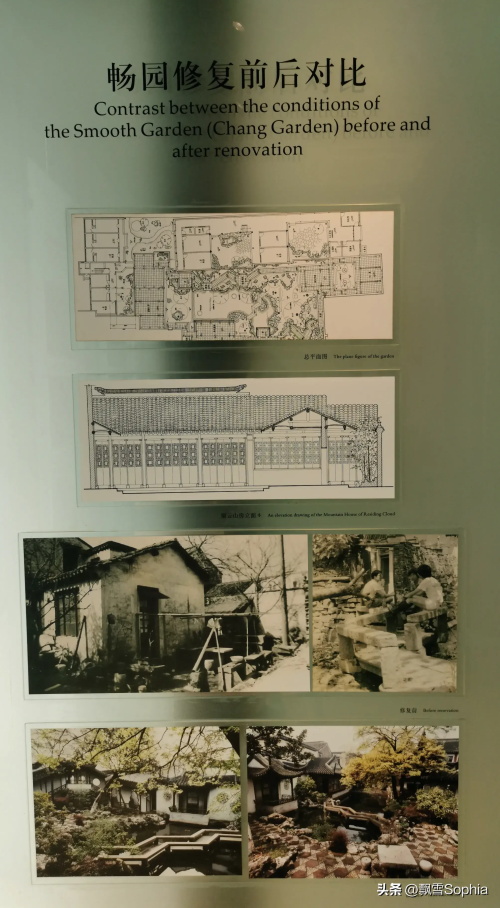

畅园修复前后对比

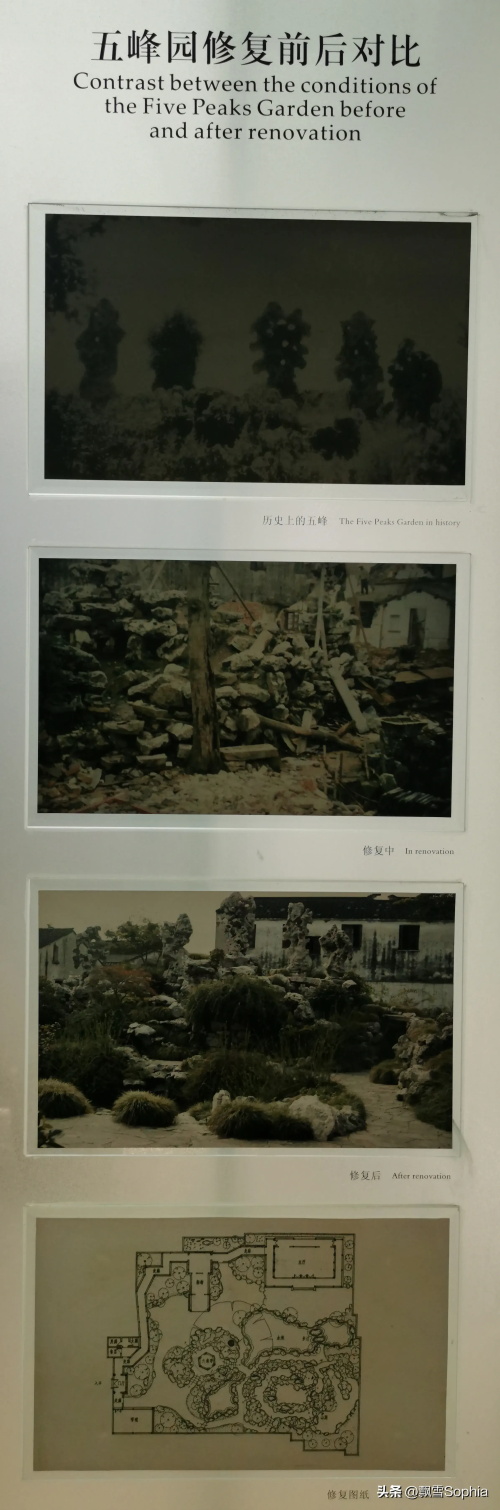

五峰园修复前后对比

艺圃修复前后对比

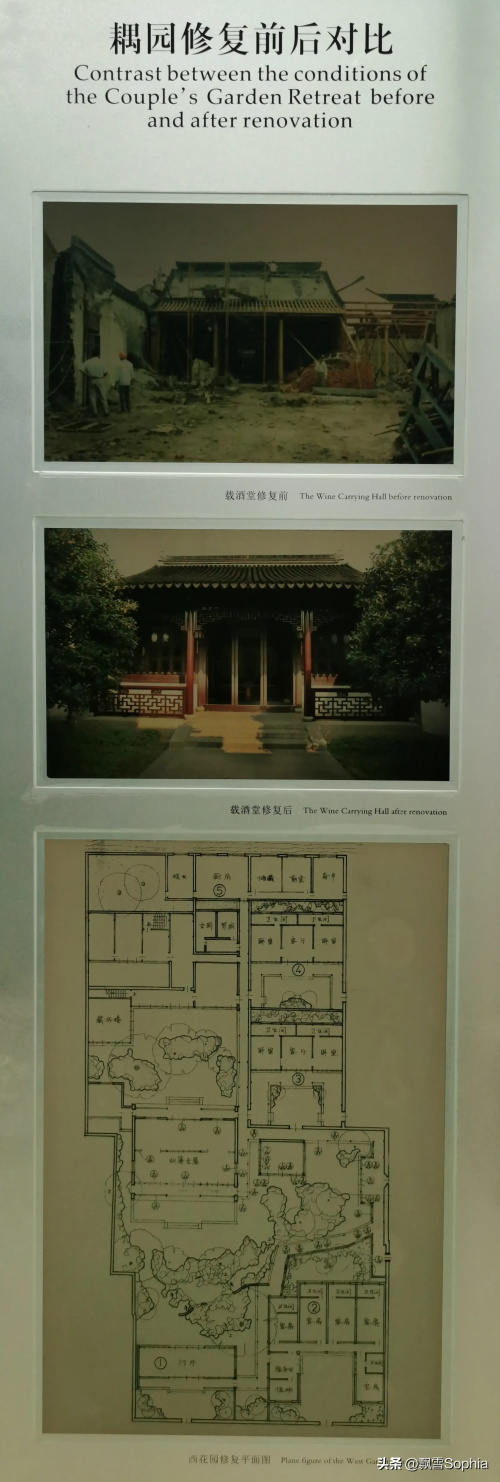

耦园修复前后对比

苏州园林博物馆(二)园林艺术