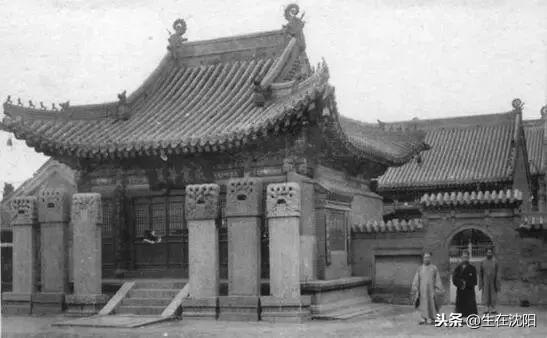

这里是沈阳-沈阳道教中心太清宫的历史简介

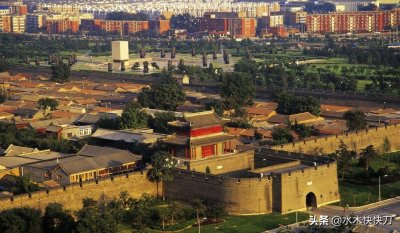

沈阳太清宫:又名太清丛林,位于沈阳市沈河区西顺城街16号。始建于1663年(清康熙二年)。

据《奉天府承德县祠祀志》记载,太清宫初名为三教堂,当时“有三殿三楹、经楼三楹、后殿三楹、配殿八楹、耳房四楹、前殿三楹、大门一楹、左右边门各一楹,”为道教全真子孙庙;康熙八年(1669)御赐《道藏》一部,藏于阁内;康熙四十七年(1708)遭火淹没,整体建筑具毁,雍正九年(1731)起重建,乾隆三十二年(1768)道士马阳震修葺并增建外院房舍和大殿东西两廊及四周围墙,道观建制初具规模,遂改称太清宫,辟为道教全真十方丛林。

据《太清官丛林历史志略》和《太清官特建世系承志碑》记载: ''康熙癸卯春,奉省畿内,旱且甚。祖师郭守真,迎请至奉,尊为师长,择省垣砖城西北角楼外水泡一段。撤水填平。特建道庙一区,本慈恩寺名三教堂",

“盛京大旱,求能人降雨”的消息传到了本溪九顶铁刹山,当时正在此修炼的全真七子之一丘处机的徒弟、全真道龙门派第八代传人郭守真,听闻此事后,立刻下山前往盛京。到达盛京后,郭守真揭下告示,并当即表示能求来降雨。当时盛京将军乌库里,乌库理是一个清朝著名将领,袭父世职,累进一等阿达哈哈番,拖沙喇哈番。历官兵部理事、大理寺卿、漕运总督、盛京将军。

后金崇德时期,乌库理从伐明朝,攻略山东锦州地,攻克济南、松山。清顺治初年入关,乌库理从征太原、陕西、湖广、江西、四川等地。清顺治五年(公元1648年),乌库理率军讨叛将姜瓖,在宁武关七战七胜。清顺治十年,乌库理讨伐郑成功,亦战胜。清康熙四年,乌库理逝世于官任。

郭守真在盛京城里里外外转了几圈,观天象,查地势,最终在四方城西北角楼处搭起了一座高高的祭台,择日求雨。求雨当天,百姓围观者甚众,大家都静候郭守真求雨成功。仪式开始,郭守真缓缓走上祭台,对着天空大地施展法术,只见多日不散的骄阳渐渐被乌云笼罩,不多时,雨水真的淅淅沥沥地落下来。眼看雨水落在干涸已久的盛京大地上,围观百姓迎着逐渐变大的雨水,欢呼雀跃,纷纷跪下叩谢郭守真的神功显现,解救盛京干旱之灾。

至1779年(乾隆四十三年),房屋计三十五楹。翌年,赵一尘任监院,重修扩建,祠宇达八十八楹,规模始备,遂改名为"太清宫",为道教十方常住丛林,也是东北第一丛林。以后,于嘉庆、光绪、民国年间都有过扩建和重修。 太清宫是清代道教建筑,有重要的历史、艺术价值。

清末民初,被誉为“能书能画更能诗,文采风流冠一时”的著名道人葛月潭到太清宫修行。1907年,葛月潭被公推太清宫监院。就职后,广结道缘,筹措资金,开坛传戒是太清宫的一大特征,据《太清宫丛林历史法略》载,自清代道光三年(1823)由孙抱一方丈开始于宫传戒至民国三十三年(1944),受戒弟子多达2000余人,不仅三次设坛,传戒弟子千余名,授徒传道,弘扬教旨,成为龙门派第20代传戒方丈,还积极参与社会活动,建设资助贫困子弟的民国学校,并倾囊救济辽沈乃至关内各地灾区人民,善举无以计数。

三百年道教圣地,作为东北地区最大的道观之一,太清宫无论因其建筑风格还是宗教地位,都极具名望。历史上是东北道教活动中心,第一丛林(道家语)。太清宫占地面积5246平方米,建筑面积2794平方米,现已恢复、开放1900平方米,包括:老君殿(老子)、三官殿、吕祖殿(吕洞宾)、玉皇殿、邱祖殿(邱处机)、郭祖殿(郭守真、太清宫开山祖师)等。整个建筑古色古香,壮观肃穆。太清宫道教活动较多,育经祝寿,卜卦,举行祭祀或举办道场等.吸引了不少中外游客。作为重要的历史建筑,沈阳市和辽宁省人民委员会先后干1962年11月、1963年9月公布为市、省级文物保护单位。宫院归道教协会管理使用。

这座至今保存完好的宏伟道教建筑,仍与当年郭守真求雨的角楼(后修建的)遥遥相望,静卧在西顺城街与市府大路交会的西南侧,见证着沈阳的历史。

建于清康熙年间的太清宫,原名三教堂,是东北著名的道教全真十方丛林。

老照片来源于网络