宛平,一座消失的县城,一段不能抹去的历史

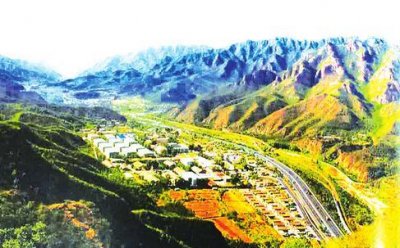

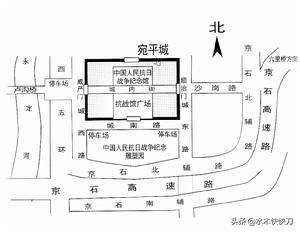

宛平,自古即为京南门户。宛平城在卢沟桥东,全城东西长640米,南北宽320米,总面积20.8万平方米。

宛平二字取自东汉刘熙所撰《释名》:燕,宛 也,宛然以平之意。《今县释名》解释为:北方沙漠平广,此地在涿鹿山南,宛宛然以为国 都也。故宛平即“宛然而平”之意。

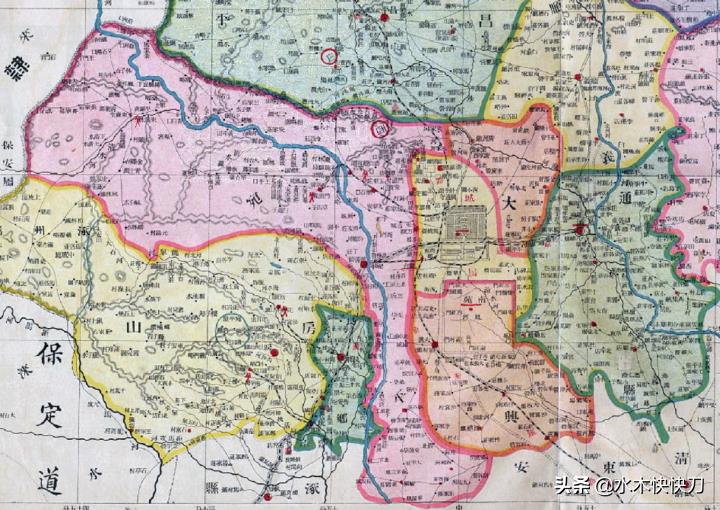

辽开泰元年(1012年)改幽都县为宛平县,到金贞元元年(1153年)定都中都。宛平县与大兴县同为中都大兴府的管辖县;宛平县辖西部,大兴县辖东部。

元初,废弃中都旧城,在其东北郊建大都城,为首都。至元二十一年(1284年),废除大兴府,置大都路,宛平、大兴仍为其的管辖县。

明初隶属北平府,永乐元年(1403年)以后至清代,宛平、大兴为北京顺天府的管辖县,宛平县辖城中轴线以西至西郊部分,宛平公署所在地明属积庆坊。

清属正黄旗,即今西城区地安门西大街东官房中国妇联干部学院处。原署南向,有大门、仪门、大堂、二堂、古墨斋等房屋。现已无存,其侧之胡同存官房地名。

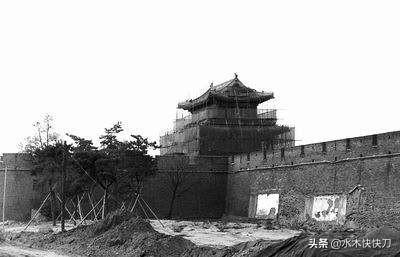

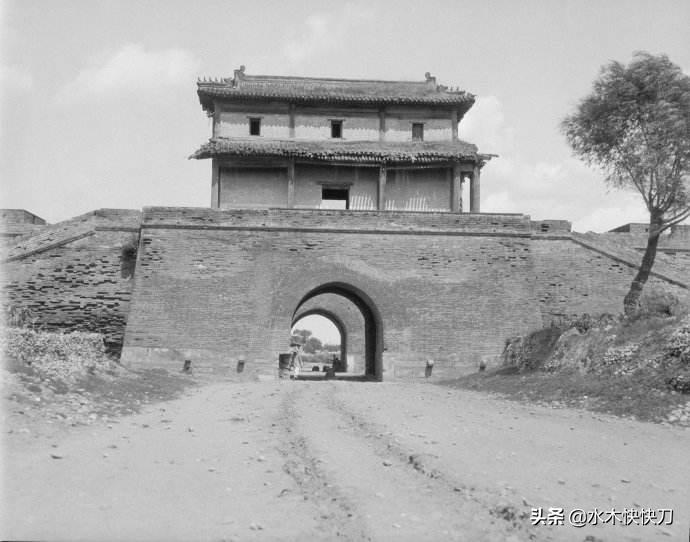

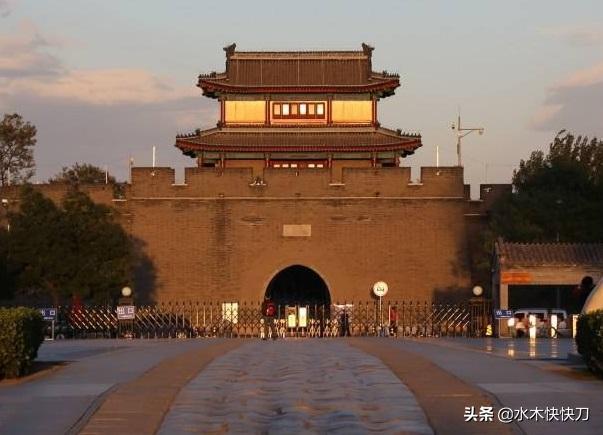

宛平城明末崇祯十一年(1638年)开建,历三年而成,原为军营,当时正是明朝的战乱时期,建此城以屯兵守卫京城。明时称“拱极”城;清时改名为“拱北”城,后渐迁商肆民居。

当时并不叫宛平,宛平县署在北京城内鼓楼附近。1914年,隶属京兆地方。1928年,废京兆地方设置北平市。1928年12月,因宛平县已改隶河北省,故而将宛平县公署由北平市内迁至拱极城,从此改名宛平城。七七事变就是发生在宛平城边。解放初期宛平县仍隶属河北。

1922年宛平县地图

宛平城的形制结构初建时与普通县城不同,城的内部无一般县城的大街、小巷、市场、钟鼓楼等设施。全城只有东西两门,并都有瓮城及城楼,整个城墙比较厚实、坚固,主要是有利于防卫京师。

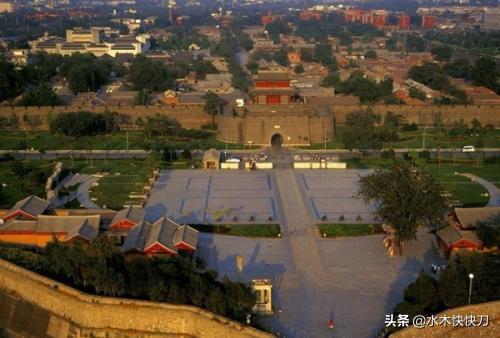

宛平城西的卢沟桥是北京进出内蒙古高原、南下中原的唯一通道,宛平城因其特殊地理位置,也成为南来北往的商旅必经之地。清代以来,宛平城西及永定河两岸商户逐渐迁建城内,相继兴建酒肆、茶楼、驿站和祭祀庙宇,打破了单纯的军营格局。

宛平城是中国华北地区唯一保存完整的两开门卫城。明王朝为保卫京师,宛平城在卢沟桥东。明崇祯年建。宛平城全城东西长640米,南北宽320米,总面积20.8万平方米。原名拱北城。是一座桥头堡,1937年七七事变在这里爆发。

宛平城明、清时期没有遭受什么破坏,但民国以后成了一个多灾多难的地方。1937年7月7日晚间,日本侵略军在卢沟桥附近进行挑衅演习,并鸣枪逞凶。

当晚,日军反向在此守卫的二十九军提出无理抗议,声言中国军队由宛平县城开枪,并声称有一日本兵失踪,要进宛平县城搜索,当时遭到二十九军守桥部队的断然拒绝,日军即用大炮和机枪向宛平县城轰击,双方展开了激战,日本侵略军遭受了重大伤亡。“七七事变”就此爆发。

事变爆发前夕,驻守宛平城的为国民革命军第29军110旅第219团3营及保安第1旅第2团第2营,共1400余人,装备有自动步枪、轻机关枪、重机关枪和轻重迫击炮等武器,另有驻守长辛店高地的中国守军可以迫击炮和大炮援战。

1937年7月8日凌晨,日军进攻卢沟桥和宛平城,遭中国守军坚决反击。此后日军以协商解决为缓兵之计,暂缓攻击,7月11日后战事再次因日军炮轰升级。

7月28日下午,中国军队在南苑战斗中失利,次日,日军即发起对宛平城及卢沟桥的总攻。29日双方激战竟日,至傍晚,日军工兵炸毁宛平城东门,日军遂突入城内,经激烈巷战,中国军队于晚八时三十分左右完全退出宛平城,宛平城遂告失陷。

“七七事变”是中国人民抗日自卫战争的起点,也是东方及太平洋地区反法西斯战斗的起点,在宛平城边、卢沟桥畔,中华民族的优秀儿女、爱国官兵,为保卫自己的祖国英勇奋战,多少先烈献出了自己的生命,令人肃然起敬。

至今离宛平城不远的大枣山上还矗立着抗日英雄赵登禹将军的陵墓。1945年,日本宣布投降,宛

平城随同北平一起光复。

解放初期宛平县仍隶属河北,1952年重新划归北京,并撤销县级建置,其原辖地区先后划入丰台区、京西矿区(门头沟区)、房山县(区)、大兴县、海淀区,石景山区,其中宛平城归丰台区管辖。1965年宛平城连同卢沟桥被列为国家首批重点文物保护单位。

1984年丰台区政府公布宛平县衙为丰台区文物保护单位。2004年复建宛平县衙,重修了城墙、城楼和瓮城。

1985年度,中央正式决定在宛平城内旧县衙遗址上兴建一座规模宏丽的"中国人民抗日战争纪念馆",并将宛平县衙旧房拆除。

1986年7月7日举行奠基仪式,一年后,在抗日战争50周年纪念日前夕竣工。

,