汉萨同盟:历史上类似于欧盟加北约的模式的一个欧洲经济战争联盟

汉萨同盟是德意志为基础,建立的一个以经济为基础,军事为保护的一个联盟体。相当于欧盟和北约的合体。当然那时候还没有美国,那时候是这个欧洲联盟自己建立的军队体系。

汉萨同盟出现之前,德意志地区曾经存在过两个自由市同盟——莱茵同盟和士瓦本同盟。

莱茵同盟,公元13-15世纪德国西部莱茵河流域的城市同盟。同盟正式形成于公元1254年,参加者有美因兹、科伦等50多个城市。为了保护城市商人的利益,反对封建主的掠夺,莱茵同盟拥有自己的武装。同盟还有统一的组织,以加强各城市间的联系,发展对外贸易,同法国、尼德兰等地有着频繁的贸易往来。

莱茵同盟

士瓦本同盟 公元14世纪德国南部士瓦本地区的城市同盟。公元1331年,由士瓦本地区的奥格斯堡、纽伦堡和一部分瑞士城市组成同盟。之后,士瓦本同盟不断扩大,最多时有80多个城市加入,具有强大的政治、经济势力。

士瓦本同盟

公元1381年,与莱茵同盟合并,势力更加壮大,遭到政府的干涉。公元1388年,被迫解散。莱茵同盟也遭到封建诸侯的打击。终于在公元1450年,同盟瓦解。

这两个城市联盟是汉萨同盟的前身,通过结盟的方式来防卫地方贵族对商队的掠夺和强盗的抢劫。很快这种城市联盟发展为一种互利手段,成员城市间相互放弃征收水路和陆路的通行税,并通过协调的方式解决彼此争端。这种城市同盟是德意志地区市民阶级在政治和经济上觉醒并发挥影响的表现之一。

汉萨同盟的起源可以追溯至12世纪。科隆(Köln)、吕贝克(Lübek)、汉堡(Hamburg)和不来梅(Bremen)由于地理位置的便利,这四座城市先后继承了诺曼人征服以前丹麦、挪威、冰岛与盎格鲁-撒克逊诸国和爱尔兰之间的贸易关系。科隆商人在英格兰取得了贸易特权和建立侨居地的特权,而且曾慷慨地为狮心王理查支付赎金,以此获得了在英格兰的免税特许状。此后继位的英格兰国王相继给予吕贝克和汉堡的商人以相似的特权,这几个城市的商人在英格兰形成了早期的商业联盟。

1158/1159年萨克森公爵狮子亨利从石勒苏益格-荷尔施泰因公爵手中夺占吕贝克城。通过这一占领,经济繁荣的萨克森王国打开了通往波罗的海的通道。下德意志地区的商人很快以此为基地,将商业活动扩展至整个波罗的海地区。吕贝克商人很快在瑞典城市维斯比和俄罗斯的赫尔姆加德(诺夫哥罗德)设立了商站,并在1299年控制了里加的商业。

1241年,吕贝克和汉堡为保护其商人抵御抢劫者和海盗的袭击而结成了正式的联盟。1259年,吕贝克、罗斯托克和维斯马为镇压海盗而结成了类似的联盟。到1282年,伦敦和布鲁日的汉萨同吕贝克和汉堡等城市的汉萨合为单一的合作团体时,就北德意志的四座主要商业城市而言,汉萨同盟已经形成。

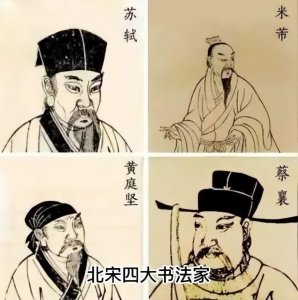

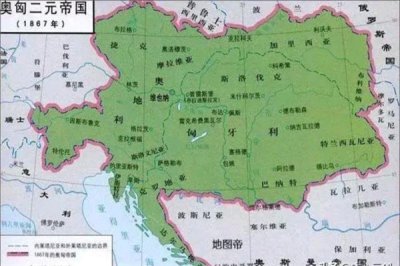

条顿骑士团

1293年,应吕贝克的一再要求,来自梅克伦堡(Meklemburg)和波美拉尼亚的商人在罗斯托克(Rostock)召开代表大会,决定今后凡与他们有关的案件都按吕贝克法律解决。有26个城市投票通过这一决议。吕贝克成为汉萨同盟总部所在地,吕贝克法律成为同盟之共同法律。

汉萨同盟成立之后,其宗旨很快从镇压海盗、打击掠夺行为和取消不合理的通行税等保护商业的行为转至在海外扩展商业势力,垄断商业利益,压制来自同盟外的德意志城市以及来自英国、俄罗斯和佛兰德本土的商业竞争。到1300年,从威悉河口的不来梅到维斯杜拉河口的但泽,沿波罗的海的所有德意志港口城市都加入了汉萨同盟。普鲁士和立窝尼亚骑士团的城镇不久也加入同盟。到1356年在吕贝克召开第一届汉萨同盟大会时,其成员已增至52个。

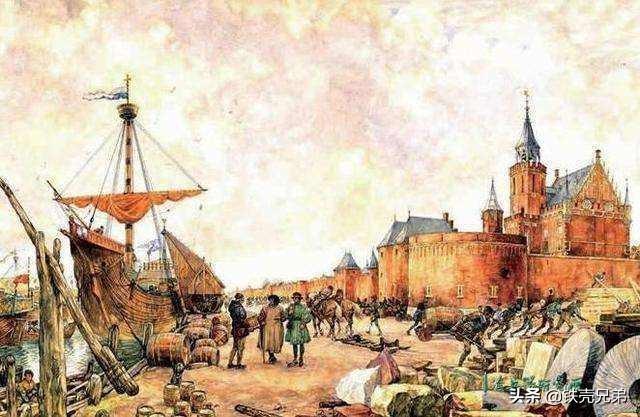

汉萨同盟

随着北方来自丹麦和南方来自勃兰登堡的军事威胁的扩大,汉萨同盟开始建造海军,并由单纯的经济同盟演化成经济-政治-军事同盟。汉萨同盟与丹麦发动了几次战争.

汉萨同盟与丹麦之间的战争:

公元1361年,汉萨同盟在哥特兰岛的贸易重镇维斯比(位于今瑞典东南)被丹麦国王瓦尔德马四世率军攻占,引发了汉萨同盟与丹麦的战争。

1397年,为了应对汉萨同盟的竞争,在丹麦女王玛格丽特一世的主导下,丹麦、瑞典和挪威组成卡尔马联盟,三国形成了共主邦联,对抗汉萨同盟在波罗的海和北海的贸易垄断地位。

汉萨同盟的扩张与北欧国家丹麦产生了冲突。

丹麦国王瓦尔德马四世对汉萨同盟的扩张感到不满。一是因为他想将丹麦和周边地区的贸易利润掌握在自己手中;二是因为他一直觊觎德意志、瑞典、挪威等国领土,不想坐视汉萨同盟壮大。

汉萨同盟一边征召士兵、建造战舰,一边从汉萨城市向外出口的商船和商品按照每磅收取四便士的税款,作为与丹麦开战的支出。

吕贝克的市长约翰·维腾伯格率领的同盟海军对丹麦发动反击时,在赫尔辛堡(位于今瑞典南部)被丹麦军队击败

打败汉萨同盟后,瓦尔德马将他的女儿嫁给了挪威和瑞典的国王哈康六世,将瑞典和挪威纳入了自己的势力范围。汉萨同盟的贸易范围进一步缩小。

但形势很快发生了转变,在对抗瓦尔德马时,汉萨同盟获得了两个新盟友。

一是普鲁士。普鲁士位于德意志波罗的海沿岸,军事力量强大。瓦尔德马打击汉萨商人的同时,也一同打击了普鲁士商人。所以普鲁士城市与汉萨同盟达成了军事同盟,共同对抗瓦尔德马。

二是瑞典。原先与丹麦联姻的瑞典王室被推翻,主张与丹麦作战的梅克伦堡公爵(领地位于今德国北部)之子阿尔伯特,在汉萨同盟的支持下登上了瑞典的王位。

汉萨同盟的各城市为了协调各自的力量和资源,一致对外,在科隆(位于今德国西部)召开会议。各城市经过磋商后决定,贡献各自的力量,组织军队进攻丹麦。地处偏远的城市必须提供资金,附近的城市必须提供舰队和士兵。

汉萨同盟组建了一支由37艘船组成的舰队进攻丹麦。他们成功占领了丹麦首都哥本哈根,接着很快占领了丹麦全境。瓦尔德马只好逃离了丹麦,同时向汉萨同盟求和。

汉萨同盟一心只想恢复之前的贸易权益,也不想继续耗资巨大的战争,所以同意了瓦尔德马的和谈请求。经过半年的艰难谈判后,双方签订了《施特拉尔松德条约》。

根据条约规定,汉萨同盟有权在15年内收取斯堪尼亚(原属丹麦,位于今瑞典南部)税收的2/3,15年内汉萨同盟有权否决丹麦国王候选人继承王位的权力;同时丹麦还要给汉萨同盟大量贸易特权和优惠条件。

《施特拉尔松德条约》确立了以吕贝克为首领的汉萨城市在北海和波罗的海的海上贸易霸权地位。

在英国,由于汉萨同盟的启发,爱德华三世逐渐产生了与之竞争的念头,由纯粹的羊毛出口地向呢绒制造地转变。他直接从佛兰德招募纺织工人,建立起英国自己的呢绒工业。玫瑰战争的爆发使得汉萨同盟在英国的特权又维持了一段时期,至亨利七世时期,英国开始禁止直接出口贵金属,并要求汉萨同盟商人用所得利润在英国购买本地产品。到伊丽莎白一世时代,汉萨同盟在英国长达300多年的商业特权已经被全部剥夺。伊丽莎白一世认为,汉萨同盟的海运力量同英国的五港联盟发生了直接竞争,而后者长期以来一直是英格兰海军的战舰来源和兵力后盾。1598年1月13日,伊丽莎白一世下令逮捕了60艘与英国的敌人西班牙进行贸易的汉萨商船。汉萨商人为此在吕贝克召开了大会,以便采取一致行动,对英国出口贸易进行打击。伊丽莎白获知这个消息后,即将英国的汉萨船只连同所载货物一概没收,并关闭伦敦商站,然后宣布她“极端鄙视汉萨同盟和它的一切行动”,宣告了汉萨同盟和英国持续了三百多年的商业往来的最后终结。这是汉萨同盟削弱的一个原因。

在佛兰德地区,15世纪时强大的勃艮第公国和16世纪兴起的联省共和国通过兴建安特卫普港、鼓励海盗袭击等方式对汉萨同盟构成了威胁。1451年,汉萨商人放弃了布鲁日,转移到安特卫普。荷兰借助其优越的地理位置和港口河道众多的条件,取代了汉萨同盟商船队的“海上马车夫”地位,垄断了西欧的商业海运。此外15世纪青鱼渔场自波罗的海转移至北海后,吕贝克遭受了巨大损失,而荷兰则借此而致富。1593年安特卫普商站关闭,宣告汉萨同盟在佛兰德活动的终结。对汉萨同盟形成了第二次打击。

丹麦女王玛格丽特一世强迫汉萨同盟放弃对丹麦的直接政治控制,交出同盟占据的堡垒,废除同盟在丹麦领土上实行的税收。她还支持海盗对汉萨商船发动袭击。汉萨同盟为此支持瑞典的叛乱,但瑞典国王古斯塔夫·瓦萨一即位即宣布断绝与吕贝克的关系。

在波罗的海东部,汉萨同盟的传统盟友——条顿骑士团在15至16世纪开始衰落,俄罗斯帝国和波兰王国借此机会采取损害汉萨同盟利益的措施。1478年,莫斯科大公伊凡三世占领了诺夫哥罗德,驱逐了全部汉萨商人。

自17世纪以来,德意志地区多次成为国际战争之战场。三十年战争中,德国又经历过一场高度的破坏,人口与牲畜都剧减,这一切沉重地打击了汉萨同盟的经济基础。1669年,历史上最后一次汉萨同盟大会在吕贝克召开。罗斯托克、布伦瑞克、科隆、汉堡和不来梅等市派代表参加,但此时的同盟已名存实亡。会议结束以后,许多城市宣布脱离汉萨同盟,最后只剩下吕贝克、汉堡和不来梅三城仍保留“汉萨自由市”(Frei und Hansestadt)的称谓。

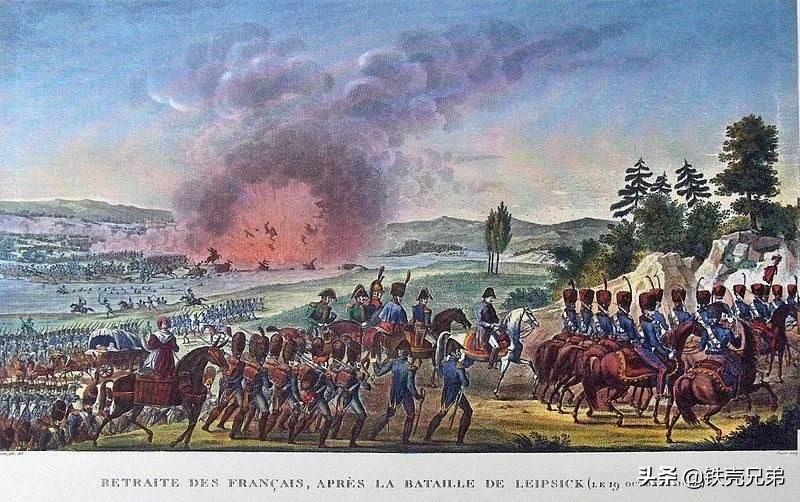

拿破仑战争为汉萨同盟带来了最后的打击,汉堡、吕贝克和不来梅商船队被封锁欧洲大陆的英国海军消灭,吕贝克从此以后彻底衰落,汉堡和不来梅则借助19世纪德意志帝国的兴起而获得了新的商业中心地位。1937年,作为对吕贝克早年曾禁止其发表竞选演说的报复,希特勒取消了吕贝克的“汉萨自由市”称呼,将其并入大汉堡地区。