张珏:历史上真实的神雕大侠原型,宁死不屈,保卫钓鱼城

金庸大师在《神雕侠侣》第三十九回这样描写:“杨过左手早已拾了一块拳头大小的石块,呼的一声掷出,正中蒙哥后心。杨过这一掷劲力何等刚猛,蒙哥筋折骨断,倒撞下马,登时毙命……”

杨过飞石射杀蒙哥大汗,并非金庸天马行空的想象,而是在历史上确有其事,只不过此杨过并非“神雕大侠”,而是坚守钓鱼城的将领——张珏。

《宋史·张珏传》中记载:“张珏,字君玉,陕西凤州人。年十八,从军钓鱼山,以战功累官中军都统制,人号为‘四川虓将’。”张珏作战英勇,尤善骑射,在蒙哥围攻钓鱼城时,他配合主帅王坚率领军民誓死保卫钓鱼城。而且,张珏勇而多谋,屡败蒙古军,致使蒙哥大汗死于钓鱼城之战。

当地军民对蒙哥被射死城下的说法也持肯定态度。既然蒙哥因中“飞矢”而死,张珏又以骑射之术闻名,这个功劳很自然地被记在了勇将张珏的头上。

在清代《凤县志》和《陕西通志》中,关于张珏出生地的描述,仅“陕西凤州人”一笔带过。为了追寻一代名将的历史足迹,笔者走访了凤州当地,无资料和遗迹可考,唯在凤县档案馆里,发现了一本《凤县文史资料·第六辑》,在这本书中零星寻找到了关于张珏在家乡的足迹,以及后人对张珏的研究评价。

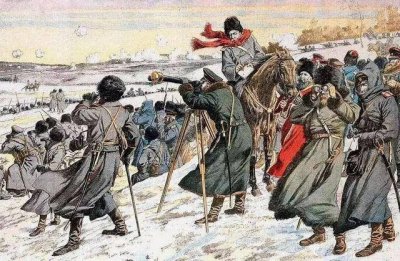

1231年,蒙古汗窝阔台第一次向四川作战略试探性的进攻。同年八月,拖雷皇子率蒙军三万骑,突入大散关,破凤州(今陕西凤县),屠洋州(陕西洋县),围兴元(陕西南郑),后蒙军分兵一部,西向攻入宋地沔州,拆屋为筏,渡嘉陵江,攻葭萌(四川广元市南),侵入西水县(四川南部县西),一路上烧杀抢掠,破坏城寨140余处。

张珏很可能就是此时随逃难的百姓从凤州逃往合州的,后在合州投军。1259年,蒙哥大汗亲征钓鱼城时,张珏已成为合州知州王坚的得力副将。

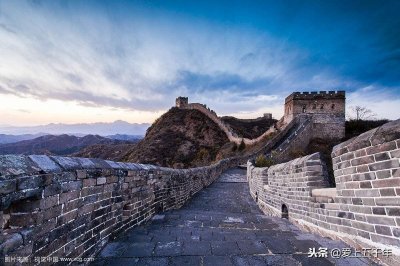

钓鱼城保卫战告捷后,蒙军撤退,王坚被调往湖北任职,张珏被任命继承合州的抗战大业。张珏以耕战结合、军民屯垦的办法自给自养,在数十年的蒙宋对抗中,保卫钓鱼城傲然屹立二十年。

如果说,杨过用襄阳大战射杀蒙哥来完成一代大侠的谢幕之举,那张珏则用自己的生命书写了一代宋将的忠烈传奇。在保卫钓鱼城的二十年间,张珏率领城中军民,从奇袭大良坪到奔袭青居山,从城头血拼到督师巷战,张珏一直坚持抗击蒙元到最后。被俘后,元统治者很欣赏张珏的才干,极尽威胁利诱之能事,欲为己用,但张珏被囚二年,坚贞不屈,宁肯饮鸩酒、斧舟投河,也不愿投降,最终,壮烈殉国,终年67岁。

同时代被囚于元大都的民族英雄文天祥得知张珏被杀害的消息后,盛赞张珏的忠贞亮节,“蜀虽糜碎,珏独不降”,并写诗道:“气敌万人将,独在天一隅。向使国不亡,功业竟何如。”

张珏虽未能守住钓鱼城,但他坐镇钓鱼城很长的一段时间,阻止并粉碎了蒙古的大举进犯,保卫了南宋王朝的半壁江山。在抗蒙古卫国的斗争中,他依靠广大军民,坚决抵抗蒙古士兵,反对妥协投降,不仅战绩辉煌,功勋卓著,还高瞻远瞩地提出了联合被奴各民族共同抗元,国内各民族及其政权间和平相处的主张,充分反映了各族人民的共同心愿,完全符合中华民族发展的必然趋势,不愧为我国历史上的民族英雄。