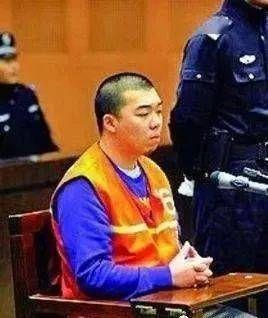

郭文思因故意伤害罪被执行死刑,案件回顾与社会反响解析

2022年3月2日,郭文思因故意伤害罪被依法执行死刑,此案件的审判过程和社会反响引起了广泛关注。郭文思的恶性犯罪历程以及最终的判决,引发了公众对于司法公正与刑罚执行的深刻讨论。本文将对这一事件进行回顾与分析,以探讨其对社会道德和法律体系的影响。

案件背景

郭文思的违法行为可以追溯至2005年。当时,他因故意罪被北京市第二中级人民判处无期徒刑,并被剥夺政治权利终身。经过九次减刑,郭文思于2019年获得释放。仅仅不到一年后,他在2020年3月14日于超市内因对一名顾客提出佩戴口罩的建议而实施暴力,致使该顾客当场重伤并最终死亡。这一事件引发了社会的强烈愤慨,舆论普遍要求对其严惩不贷。

审判过程

郭文思的案件再度回到法庭,引发了全社会的关注。2021年1月29日,北京市第二中级人民以故意伤害罪判处郭文思死刑,剥夺政治权利终身,并决定恢复对其前期故意罪的无期徒刑执行。郭文思对此判决表示不满并提出上诉,北京市高级人民裁定驳回了他的上诉,判决结果得到最高人民的核准。

高院在复核中指出,在审理过程中所依据的事实清晰,证据确凿,且经过合法程序,因而认为原判准确,量刑适当。随后,在2022年3月2日,执行死刑的日期确定,检察机关对执行过程进行监督,确保法律的严格执行。

社会反响

郭文思的案件引起了社会广泛的讨论。许多人对他昔日的减刑表示不满,他们质疑法律的公正性以及对恶性犯罪的惩罚力度。尽管法律制度赋予了减刑的权利,但在公众看来,郭文思因故意罪获得释放后却再犯重罪,显然是对法律的一种嘲讽。

在网络上,很多网友纷纷表达对郭文思的愤怒,认为此类罪犯应该受到最严厉的惩罚,才能维护社会的公序良俗。在这个案件的审判和执行过程中,保护社会安全、捍卫法治的呼声愈加强烈。

郭文思案也引发了对我国减刑制度的反思。许多法学专家和社会评论员提到,减刑的依据应更加严格,尤其是对于涉及人身伤害及死亡的重大犯罪,需要更为谨慎地评估犯罪嫌疑人的社会危害性。各方呼吁在法律的执行与修订中,增设更加完善的安全机制,以防止此类悲剧的重演。

郭文思因故意伤害罪被执行死刑的事件,既是对法律严肃性的体现,也是社会对个体恶劣行为的零容忍。随着案件的深入讨论,公众对司法透明度、公平性和力度等方面的关注将愈加增强。我们期待,法律能够更好地保护每一个无辜的公民,让社会在法治的引领下走向更加美好的未来。